Puedes consultar la hora en tu reloj, en el móvil o en la pantalla del ordenador. Pero hay otro reloj, mucho más silencioso —y poderoso—, que marca el ritmo de tu vida desde dentro. No mide el tiempo con agujas ni números, sino a través de ciclos biológicos que regulan casi todo: cuándo duermes, cuándo comes, cuándo tienes energía o cuándo necesitas parar. Este sistema de temporización natural ayuda al cuerpo a anticiparse a los cambios del entorno y a mantener su equilibrio interno. Pero cuando se desajusta, también lo hace tu bienestar físico, emocional y mental. Es lo que se conoce como cronodisrupción.

Pero, ¿qué es exactamente la cronodisrupción?

Podemos definirla como una alteración profunda y persistente de los ritmos circadianos, ciclos biológicos que siguen un patrón cercano a las 24 horas y que regulan funciones esenciales del cuerpo y la mente: el sueño y la vigilia, el apetito, la temperatura corporal, la secreción hormonal, la actividad cerebral o el estado de ánimo, entre otras.

Aunque solemos hablar de un único «reloj biológico», en realidad contamos con múltiples relojes internos distribuidos por casi todos los órganos y tejidos del cuerpo. Todos ellos se sincronizan con un ‘reloj maestro’ situado en el cerebro, concretamente en el núcleo supraquiasmático, una pequeña estructura del hipotálamo que recibe información directa del nervio óptico y se ajusta a los ciclos de luz y oscuridad del entorno.

La cronodisrupción ocurre cuando ese sistema deja de alinearse con las señales externas que deberían regularlo —como la luz solar, los horarios de las comidas o los ritmos de actividad y descanso—. No se trata simplemente de dormir mal una noche o de tener los horarios cambiados durante el fin de semana, sino de una desincronización mantenida que provoca un desorden sistémico. Cuando los ritmos internos dejan de ajustarse al ciclo natural de 24 horas, el cuerpo comienza a funcionar de forma descoordinada: se altera el sueño, el metabolismo, el sistema hormonal e inmunológico, e incluso la regulación emocional y cognitiva.

Es como si la orquesta interna del cuerpo perdiera al director y cada instrumento comenzara a tocar a su aire. El resultado: un organismo más vulnerable a la fatiga, el deterioro físico, el malestar psicológico y el desarrollo de distintas enfermedades.

¿Por qué ocurre?

La cronodisrupción no aparece de forma espontánea. Es el resultado de una acumulación de factores que, poco a poco, interrumpen la comunicación entre nuestro reloj biológico interno y el entorno. Algunas de las principales causas que pueden desencadenar este desequilibrio son:

- Trabajo nocturno o por turnos. Al obligar al cuerpo a mantenerse activo cuando fisiológicamente debería estar en reposo, se altera la producción de melatonina y cortisol y se desregulan múltiples funciones biológicas.

- Exposición excesiva a luz artificial. La iluminación constante, especialmente por la noche, confunde a nuestro reloj biológico. La luz azul emitida por pantallas (móviles, ordenadores, televisión) inhibe la producción natural de melatonina, la hormona que prepara al cuerpo para el descanso, retrasando así el inicio del sueño y rompiendo el ritmo vigilia-sueño.

- Jet lag. Un cambio brusco de huso horario, especialmente al viajar hacia el este, desajusta temporalmente el reloj interno, provocando alteraciones del sueño, del estado de ánimo y del apetito.

- Falta de luz natural durante el día. Si no recibimos suficiente luz solar, el cerebro no activa bien el ciclo de alerta y descanso, lo que dificulta que el cuerpo distinga entre el día y la noche.

- Alimentación desordenada o a deshoras. Comer muy tarde o con horarios cambiantes interfiere en los relojes biológicos del sistema digestivo, que también siguen ritmos circadianos, dificultando la coordinación general del organismo.

- Ejercicio físico en momentos inapropiados. Realizar actividad física intensa a última hora del día puede elevar la temperatura corporal y dificultar la conciliación del sueño, especialmente si no se deja tiempo suficiente para el descanso.

- Mutaciones en los genes reloj. Algunas variantes genéticas afectan la duración o la estabilidad de los ciclos circadianos, haciendo que el cuerpo funcione con ritmos diferentes al patrón de 24 horas.

- Consumo de ciertos medicamentos. Algunos psicofármacos e hipnóticos, utilizados para tratar el insomnio, pueden inhibir la producción natural de melatonina, agravando el problema que pretendían corregir.

- Estrés crónico y desequilibrios hormonales. Niveles elevados y sostenidos de cortisol, especialmente en las horas previas al sueño, pueden interferir con el ritmo circadiano y aumentar la vulnerabilidad a la cronodisrupción.

Cómo afecta la cronodisrupción a nuestra salud mental

Además de alterar la producción de melatonina, con los consiguientes efectos sobre numerosas funciones de nuestro organismo (descanso, apetito, temperatura corporal, actividad cerebral, etc. ), a largo plazo, este desorden interno aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas, neurodegenerativas y de trastornos mentales. De hecho, cada vez más estudios respaldan la relación entre cronodisrupción y distintos trastornos psicológicos. A continuación, repasamos algunos de ellos.

Trastornos del sueño

Circunstancias como el jet lag o el trabajo a turnos alteran el reloj interno y repercuten directamente en la calidad del sueño. Pueden surgir dificultades para conciliar o mantener el sueño, así como somnolencia diurna y problemas para mantenerse despierto.

Existen además otros trastornos menos comunes relacionados con la desincronización circadiana, como el trastorno de la fase del sueño retrasada (más frecuente en adolescentes), en el que la persona se duerme y despierta siempre tarde, aunque lo intente evitar. El trastorno de la fase de sueño avanzada es justo lo contrario: se duerme y se despierta muy temprano (más habitual en personas mayores). Otro ejemplo de cronodisrupción, mucho más infrecuente, es el síndrome de sueño-vigilia no ajustado a 24 horas, que suele afectar a personas ciegas.

Depresión

El desajuste del reloj interno altera procesos clave para la salud mental, como la producción de serotonina, que además de regular el estado de ánimo, se transforma por la noche en melatonina para facilitar el descanso. Por eso, un nivel bajo de serotonina —frecuente en la depresión— afecta también al sueño, generando un círculo vicioso.

De hecho, muchas personas con depresión muestran patrones de sueño alterados (insomnio o hipersomnia), menor exposición a la luz natural y ritmos de actividad irregulares. Los síntomas suelen ser más intensos por la mañana, señal de una posible desincronización interna. Además, los cambios estacionales (invierno, primavera u otoño) pueden actuar como desencadenantes o agravantes del malestar.

Adicciones

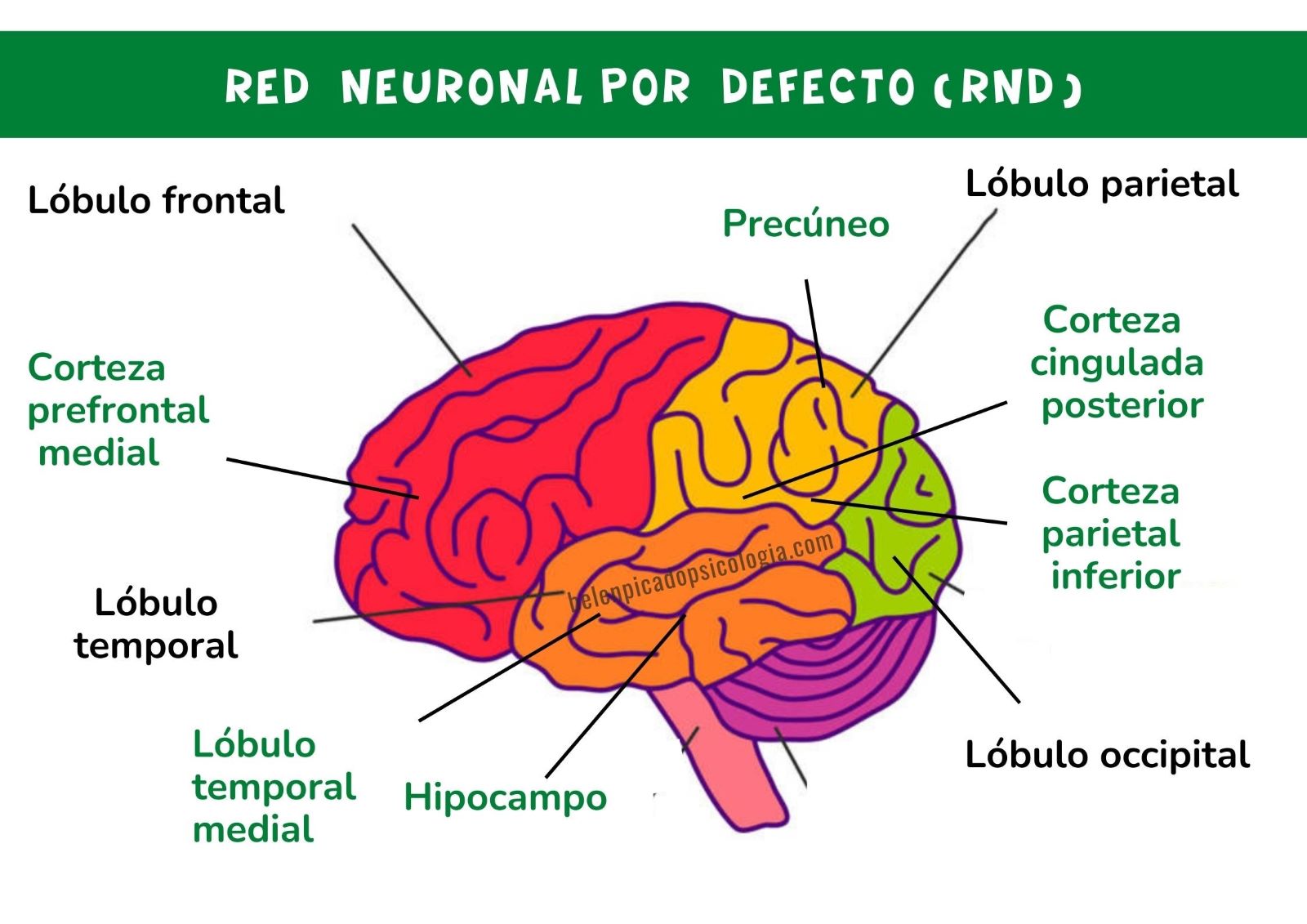

Cuando los ritmos circadianos se alteran, las regiones cerebrales encargadas del control de impulsos y la toma de decisiones —como la corteza prefrontal— funcionan con menor eficacia y aumentan las respuestas impulsivas y compulsivas.

Según investigaciones lideradas por Carolina Escobar, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), las personas con ritmos alterados son más vulnerables a desarrollar adicciones: «Si el individuo está cansado porque no ha dormido lo suficiente, o si sus ritmos circadianos en las áreas cerebrales que regulan el control de los impulsos no están bien sincronizados, perderá el control, se volverá más débil para responder a los estímulos y podrá caer fácilmente en conductas impulsivas, incluidas las adicciones», explica.

Trastornos alimentarios

No solo importa qué comemos, sino también cuándo. Ingerir alimentos a deshora —especialmente de noche— altera el ritmo interno y contribuye a desequilibrios metabólicos y emocionales.

Como ha explicado la investigadora Carolina Escobar, esta desincronización afecta desde los relojes de los tejidos hasta el funcionamiento de una sola célula. Además, la cronodisrupción puede intensificar la impulsividad, dificultar el autocontrol y distorsionar la relación con la comida, favoreciendo la aparición o el mantenimiento de trastornos alimentarios.

Imagen de pvproductions en Freepik.

Trastorno bipolar

El trastorno bipolar es especialmente sensible a los vaivenes de los ritmos circadianos. Muchas personas que lo padecen presentan alteraciones crónicas en el sueño, el apetito o la actividad hormonal. Los cambios en la cantidad de horas de sol—como los que trae cada estación— pueden desestabilizar el sistema circadiano y desencadenar episodios maníacos o depresivos.

Se ha comprobado que los hábitos irregulares incrementan el riesgo de recaídas, mientras que los tratamientos que promueven la regularidad (cronoterapia, exposición a luz brillante, litio) contribuyen a estabilizar el estado de ánimo. Parte del efecto del litio podría deberse, de hecho, a su influencia sobre el reloj biológico.

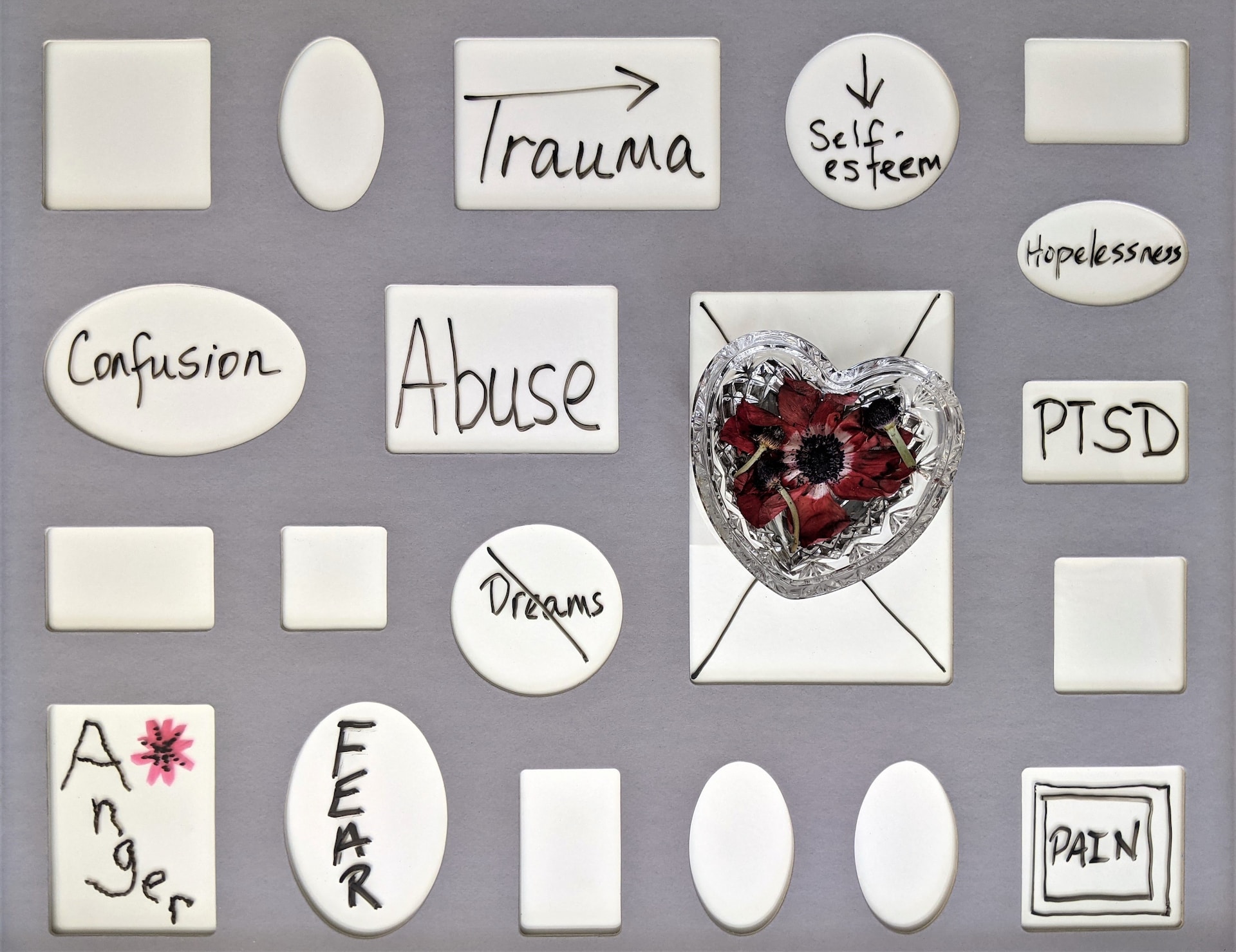

Trastorno de estrés postraumático

Algunas investigaciones han mostrado que los ritmos circadianos influyen en la forma en que se manifiestan ciertos síntomas postraumáticos. Un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Zúrich encontró que, en personas con TEPT, los recuerdos intrusivos no seguían el mismo patrón horario descendente observado en quienes habían sufrido traumas sin desarrollar el trastorno.

Mientras que en estos últimos los recuerdos eran más frecuentes al mediodía y disminuían por la tarde, quienes padecían TEPT mantenían una intensidad constante con picos por la mañana y la noche. Esto sugiere una alteración de los ritmos que normalmente ayudan a modular el malestar emocional a lo largo del día.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

Niños y adultos con TDAH suelen presentar ciertas alteraciones circadianas: dificultad para conciliar el sueño, sueño fragmentado y disfunciones hormonales.

Cuando el reloj biológico no está bien sincronizado, se ven comprometidas funciones ejecutivas como la atención, la regulación emocional o el control de impulsos. Este desequilibrio puede intensificar los síntomas del TDAH, como la impulsividad, la hiperactividad o la dificultad para mantener la atención, generando un bucle difícil de romper.

Trastornos del espectro autista (TEA)

Las personas con TEA presentan con frecuencia desórdenes en el ciclo sueño-vigilia, como dificultades para conciliar el sueño, despertares frecuentes o sueño fragmentado.

Una de las causas más estudiadas es la producción atípica de melatonina. En muchos casos, los niveles están reducidos o su liberación es irregular, lo que dificulta el inicio y mantenimiento del sueño nocturno.

Igualmente pueden intensificarse otros síntomas del TEA, como la irritabilidad, la ansiedad, la rigidez conductual o las dificultades en la comunicación social. El sueño insuficiente o de mala calidad impacta directamente en la capacidad de autorregulación y adaptación al entorno.

Esquizofrenia

En este caso, la cronodisrupción no es solo un efecto secundario, sino que podría formar parte de los factores que predisponen al trastorno. Numerosos estudios han identificado en las personas con esquizofrenia alteraciones profundas y persistentes en el sueño, los ritmos de actividad, la temperatura corporal y la secreción hormonal.

Estos desajustes suelen estar presentes incluso antes del primer brote psicótico, lo que sugiere que podrían formar parte del terreno biológico que predispone a la aparición del trastorno. Las personas con esquizofrenia tienden a tener patrones de sueño muy irregulares, sueño fragmentado, fases invertidas de vigilia y descanso, e incluso ritmos internos desfasados en relación al ciclo de 24 horas.

Señales que indican que tu reloj interno se ha desincronizado

Cuando tu reloj interno está en hora, duermes mejor, tienes más energía, te concentras con facilidad y regulas mejor tus emociones. Pero si se produce una cronodisrupción, tu cuerpo empieza a enviar señales —a veces sutiles— que conviene atender. Estas son algunas de las más comunes:

- Te cuesta conciliar el sueño o te despiertas varias veces durante la noche, aunque estés cansado/a.

- Te levantas con sensación de fatiga, como si no hubieras descansado bien.

- Notas bajones de energía a lo largo del día, especialmente por la mañana o a media tarde.

- Tienes hambre en momentos poco habituales, como por la noche o de madrugada.

- Te resulta difícil concentrarte, recordar cosas o pensar con claridad.

- Tu cuerpo parece ir a destiempo: digestiones irregulares, falta de apetito en las horas habituales de comer o picos de energía desordenados.

- Desajustas tus horarios los fines de semana, durmiendo o comiendo a horas muy distintas al resto de la semana (jet lag social).

- Te acuestas y despiertas muy tarde (cronotipo vespertino), aunque eso complique tu rutina diaria.

- Trabajas por turnos o de noche, manteniéndote activo cuando tu cuerpo necesita descanso.

- Viajas con frecuencia entre husos horarios, y tu cuerpo no tiene tiempo para adaptarse.

- Pasas muchas horas frente a pantallas por la noche, lo que inhibe la producción natural de melatonina.

- Sufres digestiones lentas, hinchazón o molestias intestinales, sobre todo si comes tarde o a deshora.

- Te cuesta activarte por la mañana, pero por la noche estás más despierto de lo que deberías.

- Experimentas cambios de temperatura corporal o dolores de cabeza sin causa clara.

- Tu estado de ánimo cambia sin motivo aparente: te sientes irritable, ansioso o desmotivado.

Cuando estas señales se repiten o se combinan entre sí, son una llamada de atención del cuerpo: algo en tu reloj interno necesita ser reajustado.

Cómo prevenir o mitigar la cronodisrupción

No podemos cambiar el mundo en el que vivimos, ni hacer desaparecer el trabajo a turnos, las pantallas o el ritmo acelerado que nos rodea. Pero sí podemos hacer pequeños ajustes en nuestro día a día para recuperar algo de equilibrio. No se trata de volver a la luz de las velas ni de acostarnos a las siete de la tarde; basta con colaborar con nuestro cuerpo para que funcione mejor.

Si quieres saber cómo poner en hora tu reloj biológico, te invito a leer el artículo Qué son los ritmos circadianos y cómo influyen en nuestra salud mental.

Y si sientes que necesitas ayuda extra para conseguirlo, puedes ponerte en contacto conmigo. Estaré encantada de acompañarte en tu proceso.

Referencias bibliográficas

Escobar, C., Ángeles-Castellanos, M., Espitia Bautista, E. N. & Buijs, R. M. (2016). La comida por la noche como factor inductor de obesidad. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, 7(1), 78-83.

Rosi-Andersen, A., Meister, L., Graham, B., Brown, S., Bryant, R., Ehlers, A., & Kleim, B. (2022). Circadian influence on intrusive re-experiencing in trauma survivors’ daily lives. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), Article 1899617. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1899617

Rosi-Andersen, A., Meister, L., Graham, B., Brown, S., Bryant, R., Ehlers, A., & Kleim, B. (2022). Circadian influence on intrusive re-experiencing in trauma survivors’ daily lives. *European Journal of Psychotraumatology, 13*(1), Article 1899617.

Schwab, R. J. (2024). Trastornos del ritmo circadiano. En Manual MSD Versión para el público general. https://www.msdmanuals.com/es/hogar/enfermedades-cerebrales-medulares-y-nerviosas/trastornos-del-sue%C3%B1o/trastornos-del-ritmo-circadiano

Song, Y. M., Jeong, J., De Los Reyes, A. A., Lim, D., Cho, CH., Yeom, J. W., Lee, T., Lee, J. B., Lee, H. J., & Kim, J. K. (2024) Causal dynamics of sleep, circadian rhythm, and mood symptoms in patients with major depression and bipolar disorder: Insights from longitudinal wearable device data. EBioMedicine 103: 105094. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2024.105094

Takaesu, Y. (2018). Circadian rhythm in bipolar disorder: A review of the literature. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 72 (9), 673–682. https://doi.org/10.1111/pcn.12688