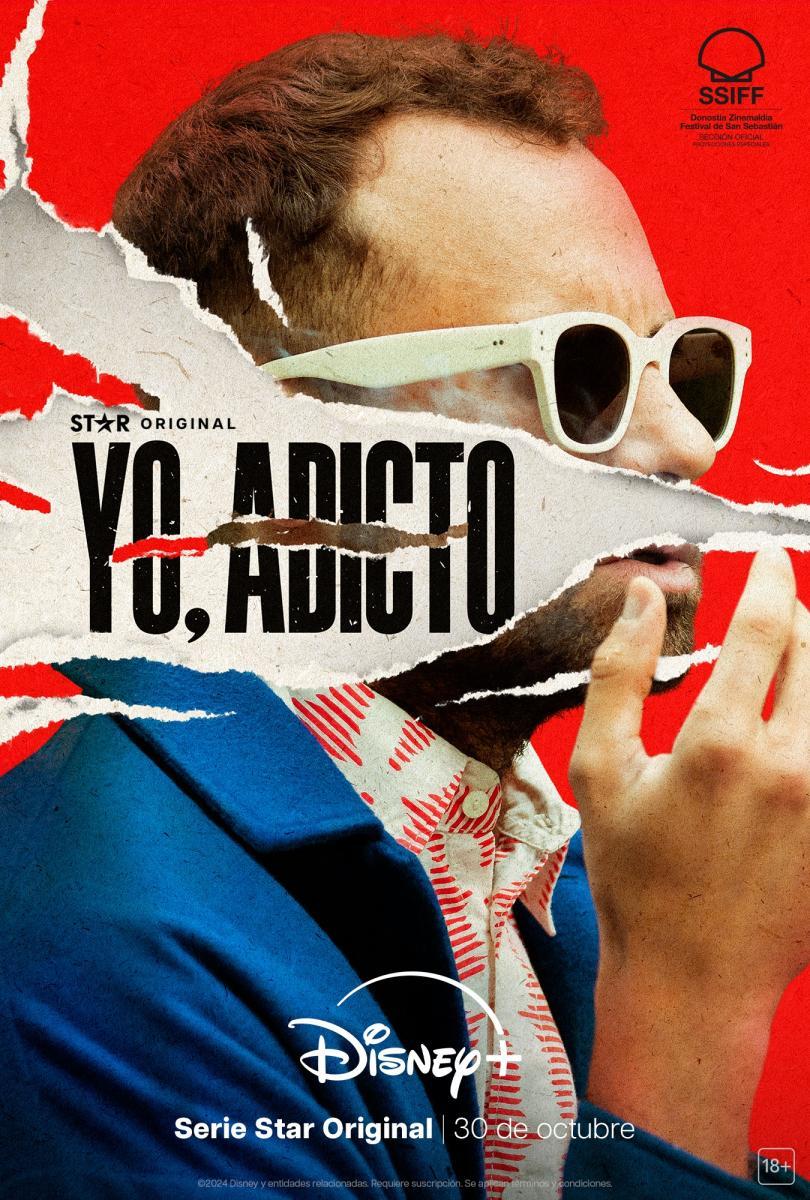

Hablar de adicciones sigue siendo un tema tabú en muchos contextos y reconocer públicamente que se es adicto conlleva enfrentarse al juicio, al estigma y al rechazo social. Por esto es tan importante la serie Yo, adicto (Disney+), una historia real que se atreve a afrontar esta realidad con una honestidad brutal y contundente. Pero, ante todo, se trata de un relato sobre esas heridas invisibles que muchos cargamos, independientemente de que estén relacionadas o no con una adicción. Porque esta historia, en realidad, «no va de drogas», sino de «aprender a vivir».

Javier Giner, autor y el verdadero protagonista de todo lo que se cuenta en la serie, ha recorrido a lo largo de su vida un camino profundamente transformador desde la autodestrucción al autocuidado y el crecimiento personal. Tras años de adicción al alcohol, las drogas y el sexo, en 2009 tocó fondo y, con 30 años, decidió ingresar en una clínica de rehabilitación. Fruto de aquel proceso, en 2021, publicó el libro Yo, adicto, que tres años después se ha convertido en una serie, con Oriol Pla interpretando su historia en pantalla.

Yo, adicto nos recuerda que el ser humano no está definido por sus errores o sus fracasos, sino por su capacidad de enfrentarlos, aprender y transformarlos. En el fondo, esta serie no habla solo de Javier Giner, sino de todos nosotros, de nuestras batallas internas, de nuestras inseguridades y de nuestra búsqueda de sentido.

Ya publiqué una reseña sobre esta serie en las redes sociales, pero creo que deja tantas y tan valiosas lecciones de vida que no me he resistido a escribir este artículo para explayarme a gusto. He aquí algunas de esas reflexiones. (Aviso para quienes no hayáis visto la serie: a lo largo del texto hay spoilers)

1. La adicción como síntoma, no como el problema en sí

La adicción es un síntoma, la punta del iceberg. Pero debajo hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Una de las reflexiones más importantes de Yo, adicto es que las adicciones no surgen en el vacío. No es tan importante a qué soy adicto como qué función tiene eso de lo que no puedo prescindir.

Cuando no se ha aprendido a lidiar con la angustia emocional, las drogas, el juego, las compras o el sexo compulsivo se convierten en la vía más rápida para huir del dolor. Y, de paso, para evitar conectar con un mundo interno demasiado caótico. Javi no sabe cómo calmar su angustia, así que comienza a buscar ‘parches’ que tapen un vacío que no deja de crecer y que continuamente le pone frente a su soledad, a sus miedos y a su sufrimiento.

Así que cuando deje de drogarse y el parche desaparezca todas esas emociones que ha estado evitando irrumpirán como un tsunami. «Ahora que no tienes las drogas para escaparte, vuelven a aparecer las emociones con más fuerza», le explica el psicólogo a Giner cuando este admite estar «desquiciado».

Oriol Pla en «Yo, adicto» (Disney+)

2. No solo heredamos genes

«No podría explicar mi adicción sin hablar de mis padres. La enfermedad de un toxicómano empieza siempre en la familia, aunque esta habitualmente lo niega», dice Giner. Esta afirmación plantea hasta qué punto las dinámicas familiares influyen en nuestro desarrollo emocional. Y no se trata de buscar culpables, sino de comprender que, como hijos, no solo heredamos genes, sino también formas de amar, miedos y carencias.

«¿Cómo podrían mis padres aplicar una educación emocional sana, constructiva, con empatía, respeto y cuidados, si a ellos nadie se la enseñó. Si por el contrario crecieron en el silencio, en las apariencias, en la doble moral, en la imposición. (…) Nos pasa a todos. Aprendemos matemáticas y geografía, pero nadie nos enseña a querer y cuidar de manera sana, ni a los demás, ni a nosotros mismos», continúa Giner.

Entre esas dinámicas que pueden hacer más mal que bien está la sobreprotección, tan perjudicial y dañina como el abandono, o el condicionar el amor paterno al comportamiento del niño. Es normal que no confiemos en nosotros mismos cuando nadie nos enseñó cómo hacerlo.

3. Pero si mi familia es normal…

Hay estructuras familiares que no parecen disfuncionales, pero que lo son. Cuando el protagonista, muestra su sentimiento de culpa calificándose a sí mismo de «niñato» por haber caído en las adicciones teniendo una familia normal, su psicólogo le pide que lea un pasaje del libro Querer no es poder, que os facilito a continuación y con el que seguro muchos de vosotros os sentiréis identificados como le ocurre a Javi.

«¿Pero qué hay del adicto que proviene de una «buena» familia, de una familia intacta «normal», que funciona en forma apropiada y está bien considerada en la comunidad? Nos preguntamos: «¿Cómo puede suceder esto?» Sucede porque aún en una familia que a todas luces parece ser cariñosa y atenta, la individualidad del hijo puede ignorarse tanto como en una familia visiblemente caótica; sólo que en este caso, la situación queda oculta tras una apariencia de corrección social. En este tipo de familia, lo que el hijo recibe puede ser una especie de aplastante «seudoamor».

Y cuando el rechazo, abuso o descuido emocional está presente pero encubierto, puede ser aún más difícil para el hijo (y más adelante el adulto-niño) llegar a afrontarlo. Este individuo se siente profundamente herido, pero no tiene pruebas de haberlo sido. Atrapado en un dilema en el que el rechazo se mantiene oculto e incluso es negado, desarrolla intensos sentimientos de culpa. Como su progenitor está cumpliendo el rol exterior de un «buen padre», el hijo sólo puede sacar en conclusión que él mismo está equivocado al sentirse enojado y rencoroso. El hijo percibe que «el individuo que él es» tiene algún efecto destructivo sobre el progenitor, por lo que se esfuerza por refrenar su verdadero yo».

4. Protegerse también es autocuidado

A veces sentimos que debemos abrirnos en canal, que la honestidad es contarlo todo. Sin embargo, tenemos el derecho y también el deber de protegernos. Hay un personaje que se lo dice así de claro a Javi y que todos deberíamos integrar: «Lo que te puedo decir es que con el tiempo he ido comprendiendo con quién vale la pena compartirlo todo de mí. Tu intimidad es cosa tuya. (…) Tu vida es tuya. Y tú decides cómo, cuándo y con quién la compartes».

Si alguien nos hace una pregunta, no estamos obligados a dar siempre una respuesta. Podemos decidir cuándo y cómo contestar e, incluso, no hacerlo si ese es nuestro deseo.

Hay un derecho asertivo que dice «Tengo derecho a responder o a no hacerlo». Esto significa que:

- Defender nuestra capacidad de elegir cuándo, cómo y si queremos participar en una conversación o responder a una solicitud favorece nuestra autonomía personal.

- No todas las preguntas, comentarios o peticiones merecen una respuesta inmediata o incluso una respuesta en absoluto.

- Tenemos el poder de priorizar nuestras necesidades y no sentirnos culpables por decir «no» o por guardar silencio cuando algo no se alinea con nuestros valores o no estamos disponibles para ello.

- Elegir cuándo, con quién y hasta qué punto hablar de algo que nos afecta es una forma de autocuidado. Igual que optar por no hacerlo.

Ante preguntas que nos resultan invasivas o incómodas, podemos elegir no responder o expresar claramente: «No me siento cómodo hablando de eso».

Porque protegiéndonos también nos cuidamos.

5. Abrazar la vulnerabilidad

Después de toda una vida ocultándose detrás de una máscara para que nadie pueda ver esa parte que él sentía «defectuosa», por fin el protagonista será capaz de empezar a quitarse las múltiples capas que ha ido superponiendo a lo largo de su vida. El trabajo terapéutico le ayudará a descubrir, a mirar y a sanar sus heridas y, desde la aceptación de su propia vulnerabilidad, empezará a crear relaciones más auténticas y profundas.

Para Brené Brown, socióloga e investigadora estadounidense, ser vulnerable es «atreverse a arriesgarse». Arriesgarnos a dejar de fingir que somos los más fuertes y no nos afecta nada; a decir «te quiero» primero, sin saber cuál va a ser la respuesta de la otra persona; a involucrarnos en una relación (de cualquier tipo) que puede funcionar… o no. En resumen, ser vulnerable es atrevernos a quitarnos la máscara y mostrarnos como somos, con nuestros miedos, nuestra vergüenza y nuestras inseguridades.

Nuestra vulnerabilidad no nos debilita, sino que nos humaniza.

Oriol Pla y Nora Navas (Disney+)

6. Detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza

Más allá de la furia que invade a Javi cuando sus emociones empiezan a emerger, su psicólogo puede ver con claridad qué se oculta detrás: «Detrás de la ira siempre se esconde la tristeza. ¿Sabes lo que yo veo? Veo una persona muy, muy triste».

En realidad, muchas de nuestras emociones aparentemente destructivas son defensas frente a un dolor mucho más profundo. La ira, el resentimiento o el odio son a menudo expresiones de heridas que no están sanadas.

A veces, camuflamos ciertas emociones que nos cuesta mostrar detrás de otra con la que nos sentimos más cómodos. Por ejemplo, el niño en cuyo hogar la tristeza no tiene cabida y lo más habitual es escuchar frases como «llorar es de débiles» o «los hombres no lloran», aprenderá a utilizar la rabia en sustitución de su tristeza. Y ya como adulto, reaccionará con ira cada vez que algo le haga daño o le decepcione.

Tomar más contacto con lo que nos está ocurriendo es el primer paso para poder relacionarnos de un modo más saludable con nosotros mismos y con nuestro entorno.

7. «Los vínculos son vida y a veces salvan»

«¿Te imaginas una vida sin cuidados hacia los demás o hacia ti mismo? Los vínculos son vida y a veces salvan». En un mundo en el que se exalta el individualismo y la independencia como virtudes supremas, está bien recordar cuánto necesitamos establecer vínculos sanos.

Los vínculos nos construyen. Nos brindan un lugar seguro donde expresar nuestras emociones, incertidumbres y luchas. Son un ancla en momentos de tormenta, una red que nos sostiene cuando parece que vamos a caer. A veces, la simple presencia de alguien que nos escucha o nos mira con compasión puede marcar la diferencia entre hundirnos o salir a flote.

Pero no siempre sabemos cuidarnos ni dejar que nos cuiden. El miedo al rechazo, el orgullo o el peso de nuestras heridas pueden sabotear nuestra capacidad de conectar. Y aquí es donde Yo, adicto lanza un mensaje claro: los vínculos no solo son vida, también son parte del proceso de sanación. Al aceptar que somos vulnerables, que necesitamos y merecemos cuidado, comenzamos a abrirnos al mundo y a nosotros mismos.

Y para que este cuidado sea genuino, debe ser tanto hacia afuera como hacia adentro. Es imposible ofrecer lo mejor de nosotros si descuidamos nuestras propias necesidades emocionales y físicas.

8. Todos merecemos ser amados

En el ser humano existe una dualidad constante entre el deseo ferviente de que nuestros vínculos funcionen y el temor a que no sea así. Y precisamente es este miedo a sufrir, al abandono o a la falta de reciprocidad el que puede llevarnos a sabotear nuestras relaciones. Cuando no nos queremos a nosotros mismos solemos apartar a quienes nos quieren bien. Y, al hacerlo, encontramos la excusa perfecta para confirmar lo que tememos profundamente: «No merezco ser amado».

En Yo, adicto, el diálogo entre el psicólogo y Javi que transcribo a continuación refleja claramente esa dinámica:

“- Psicólogo: ¿Y no mereces que te quiera? ¿Por eso revientas o huyes de cualquier cosa que tenga continuidad? Tienes pavor a que te quiten la careta y descubran que tienes la cara quemada, que eres imperfecto, que eres defectuoso. Si mantienes una relación, una vida normal van a descubrir que no vales, que eres un monstruo. Tú mismo lo has dicho, los apartas, haces que huyan de ti.

– Javi: Llevo toda la vida mendigando amor en cualquier sitio. Y si no es amor, admiración. Pero me aterra el rechazo. Y me pierdo. Consumo cuerpos, por eso salgo a buscar más, porque nunca es… Nada me sirve, nunca es suficiente.

– Psicólogo: ¿Y tú?

– Javi: ¿Y yo qué?

– Psicólogo: ¿Tú eres suficiente? ¿Alguna vez te han dicho que tal como eres, con tus fracasos, tus errores, eres suficiente? ¿Alguien te ha dicho que sin necesidad de hacer nada mereces que te quieran, que mereces ser feliz?”

Reconocer que somos suficientes tal como somos, con nuestros fracasos y defectos, no es tarea sencilla. Es un proceso que requiere desmontar creencias aprendidas, mirar con compasión nuestras heridas y aceptar que la perfección no es un requisito para ser querido. Merecemos amor, no porque seamos perfectos, sino porque somos humanos.

9. Aceptar el dolor como parte de la vida

Yo, adicto nos recuerda también que el dolor no es un castigo ni experimentarlo significa que haya algo «mal» en nosotros. Sencillamente, es parte de la vida y, como tal, es inevitable. Da igual si lo reprimimos, lo enterramos bajo distracciones o anestesias temporales como las adicciones. Tarde o temprano reaparecerá y, seguramente, lo hará con más fuerza. En lugar de verlo como un enemigo, aprender a convivir con él nos permitirá empezar a comprenderlo y desactivar su poder destructivo.

Es, precisamente, en el acto de aceptar el dolor donde radica nuestra capacidad de transformarlo. Como escuchamos en la serie, no se trata de evitarlo, sino de «sentirlo para poder gestionarlo sobrios».

Además, si entendemos que sentir dolor no nos hace débiles ni defectuosos, también seremos capaces de mirar a quienes nos rodean con más empatía.

10. Hacer las paces con la incertidumbre: «No saber está bien»

El miedo al cambio está directamente ligado al miedo a la incertidumbre. Nos aferramos a lo conocido, incluso cuando nos causa sufrimiento, porque lo desconocido nos aterra. Ese espacio donde no hay certezas, donde no controlamos el desenlace, puede resultar tan abrumador que preferimos quedarnos inmóviles, atrapados en una zona de confort que no siempre nos conforta.

Vivimos en un mundo obsesionado con las certezas y con tener control sobre todo. Y esta expectativa constante de tenerlo todo atado y bien atado no solo es irreal, sino también agotador. Nos roba la capacidad de estar presentes y nos encierra en un círculo de ansiedad por lo que fue y lo que podría ser.

En este sentido, la serie nos invita a cambiar de perspectiva y nos propone no solo aceptar la incomodidad, la incertidumbre e, incluso, el dolor, como parte inevitable de la vida, sino también encontrar en ello una oportunidad de crecer. No saber qué viene después nos da libertad para explorar, para equivocarnos, para aprender. Al soltar la necesidad de controlarlo todo, abrimos espacio para que lo nuevo, lo inesperado, nos sorprenda.

Quizás el cambio no sea tan aterrador si dejamos de verlo como una amenaza y lo entendemos como una transición natural, un paso hacia lo que todavía no sabemos, pero que tiene el potencial de transformarnos. Porque, «no saber también está bien».

Vivir duele y a veces es una puta salvajada, pero merece mucho la pena (Javier Giner)

Referencias

Gabilondo, A., Giner, J. y Rubirola Sala, L. (Productores ejecutivos) (2024). Yo, adicto [serie de televisión]. Alea Media

Washton, A. M. y Boundy, D. (1991). Querer no es poder: Cómo comprender y superar las adicciones. Barcelona: Paidós