Los Juegos Olímpicos son mucho más que una competición deportiva y una exhibición de las habilidades físicas de quienes participan en ellos. Son también testimonio del poder de la mente humana y representan la cúspide del esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación. En cada prueba, los atletas demuestran que la preparación mental, la resiliencia y la motivación son tan cruciales como el entrenamiento físico. Y, aunque es verdad que alcanzar récords a la altura de este evento deportivo está fuera del alcance de la mayoría de nosotros, la buena noticia es que todos podemos mejorar nuestro rendimiento mental y emocional si nos fijamos en ellos.

Adoptar la mentalidad de un deportista de elite puede proporcionarnos herramientas sumamente valiosas para enfrentar los desafíos diarios y alcanzar nuestras metas personales y profesionales. A continuación, vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender de ellos y cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana.

Imagen de Freepik,

Resiliencia: Superar la adversidad

La resiliencia es una de las características más destacadas en los atletas olímpicos, ya que deben enfrentar innumerables desafíos y adversidades, desde lesiones físicas serias a momentos de intensa presión psicológica como los que suponen las derrotas. Con objeto de ayudarles a desarrollar una mentalidad positiva y a contar con estrategias de afrontamiento efectivas, desde la psicología deportiva se les facilita diferentes técnicas. La reestructuración cognitiva, por ejemplo, les permite reinterpretar experiencias negativas como oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

En 2021, la gimnasta estadounidense Simone Biles decidió priorizar su salud mental y se retiró de varias finales en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tres años después, tras un largo periodo de descanso y mucha terapia, la deportista no solo ha superado sus problemas, sino que ha salido reforzada y se ha llevado dos medallas de oro y una de plata en los Juegos de París.

Como recordatorio de esta resiliencia, Simone lleva un tatuaje inspirado en un poema de Maya Angelou en el que se lee «And still I rise» (Aun así me levanto).

Esta capacidad para recuperarse de posibles contratiempos y continuar avanzando es algo que podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida, aunque no seamos deportistas de elite.

Visualización y concentración: La importancia de la preparación mental

Muchos atletas recurren a la visualización para mejorar su rendimiento. Al imaginarse a sí mismos ejecutando movimientos perfectos o alcanzando sus objetivos, pueden reforzar conexiones neuronales y favorecer su desempeño real. Se trata de una técnica que puede aplicarse en cualquier área de la vida. Por ejemplo, si tienes una presentación en tu trabajo puedes imaginar el lugar donde la harás. las personas que estarán presentes, etc. Luego visualízate dando la presentación con confianza, hablando con claridad, recordando todos los puntos importantes, respondiendo a las preguntas de la audiencia con seguridad…

En la docuserie de Netflix Simone Biles Vuelve a Volar, la gimnasta estadounidense cuenta: «Si tengo problemas en las competiciones, puedo calmarme visualizando cosas. Me pregunto qué es lo que menos me estresa y, como donde estoy más tranquila es en la playa, me visualizo allí. También me pregunto qué me da poder, que es el color rojo, y pienso en él cuando estoy compitiendo».

En cuanto a la concentración, es vital para mantener el enfoque durante la competición, evitando distracciones y manteniendo la atención en el momento presente. Del mismo modo, técnicas como el mindfulness y la meditación pueden ayudarnos a nosotros a entrenar la mente para mantener la concentración y gestionar los pensamientos intrusivos.

Gestión del estrés y la ansiedad: Mantener la calma en situaciones de mucha presión

El estrés y la ansiedad son muy habituales en el ámbito deportivo, especialmente en eventos de alto nivel como los Juegos Olímpicos. La meditación y las técnicas de relajación y respiración son métodos que los psicólogos deportivos enseñan para manejar el malestar de los atletas. Un buen manejo del estrés puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso en una competición. Y también en el día a día de cualquiera de nosotros.

Novak Djokovic es uno de los muchos deportistas que recurre a estas técnicas para mantener la calma y la concentración en momentos decisivos y situaciones de mucha presión. Y no solo en sus partidos.

«La meditación es realmente importante para mí: es uno de los puntos principales en mi día a día, no solo en los entrenamientos o en mi carrera tenística. He incorporado aspectos de la meditación a mis rutinas diarias, me hacen sentir bien. La respiración consciente, el mindfulness… La meditación puede ser muchas cosas, pero como atletas profesionales siempre estamos activos: necesitamos muchas dosis de energía en la pista, un nivel altísimo de concentración, y creo que las tecnologías de hoy en día y las distracciones que tenemos no nos permiten prestar la necesaria atención a relajarnos, respirar, recargar pilas y centrarnos en nosotros mismos», declaró el tenista serbio en una entrevista.

Novak Djokovic.

Motivación: El impulso que necesitamos

Los atletas olímpicos necesitan una motivación constante para poder entrenar durante años al más alto nivel. Y aquí entran en juego dos conceptos muy importantes. Por un lado, la motivación intrínseca, que proviene del propio disfrute y pasión por lo que se hace, en este caso el deporte. Por otro, la motivación extrínseca, impulsada por recompensas externas como las medallas y el reconocimiento. Y es esencial comprender y equilibrar estos dos tipos de motivación para lograr un rendimiento sostenido. Fomentar la autonomía y el dominio de lo que se hace puede incrementar la motivación intrínseca, mientras que el apoyo social y un reconocimiento adecuado fortalecen la motivación extrínseca.

Pensar como un deportista olímpico y equilibrar ambos tipos de motivación nos ayudará a mantenernos motivados y enfocados en nuestras actividades diarias. En el trabajo, estudios, autocuidado o proyectos personales, es importante buscar el equilibrio entre disfrutar lo que hacemos y buscar recompensas externas.

Michael Phelps, el nadador más condecorado de la historia olímpica, ha hablado abiertamente sobre su lucha con la depresión en varias ocasiones y cómo su pasión por la natación (motivación intrínseca) y su deseo de ser el mejor (motivación extrínseca) lo mantuvieron enfocado y motivado para seguir entrenando y compitiendo.

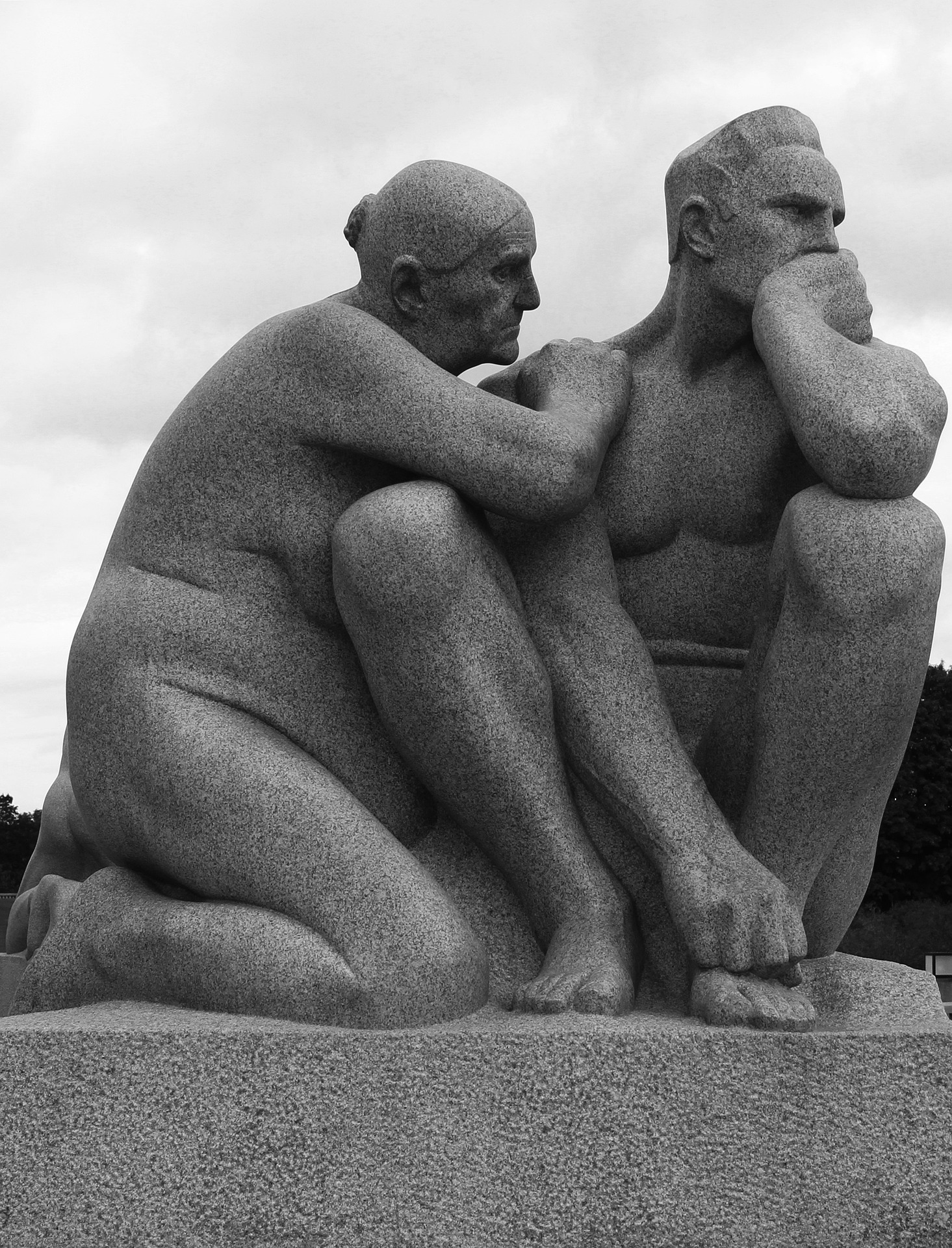

Apoyo social: El poder de la comunidad

La red de entrenadores, familia y amigos proporciona un sustento emocional esencial para los atletas. Estas relaciones tienen una gran influencia en su bienestar general, promoviendo un entorno positivo que puede contribuir considerablemente a mejorar su rendimiento. Además de brindar apoyo y consuelo en momentos de estrés, supone una fuente de motivación y refuerzo positivo extra. Incluso puede acelerar la recuperación emocional y mental tras una derrota o lesión.

Y es que las palabras y los gestos de aliento de nuestros seres queridos son determinantes a la hora de favorecer aspectos como la autoestima, la confianza en uno mismo y la estabilidad emocional.

En cierta ocasión, Rafa Nadal explicó en una entrevista: «La razón por la que tengo el autocontrol correcto, la actitud correcta o el espíritu de lucha es simple: porque crecí con este tipo de educación. Mi tío, mi familia, nunca me permitieron romper una raqueta, nunca me permitieron decir malas palabras o tirar o renunciar a un partido. Querían que ganase, pero la victoria no era lo más importante. Sí lo era la educación, que creciese con unos valores. Y por eso tengo esta mentalidad».

(En este blog puedes leer el artículo «Rafa Nadal: Actitud, pasión, perseverancia y motivación en 8 frases«)

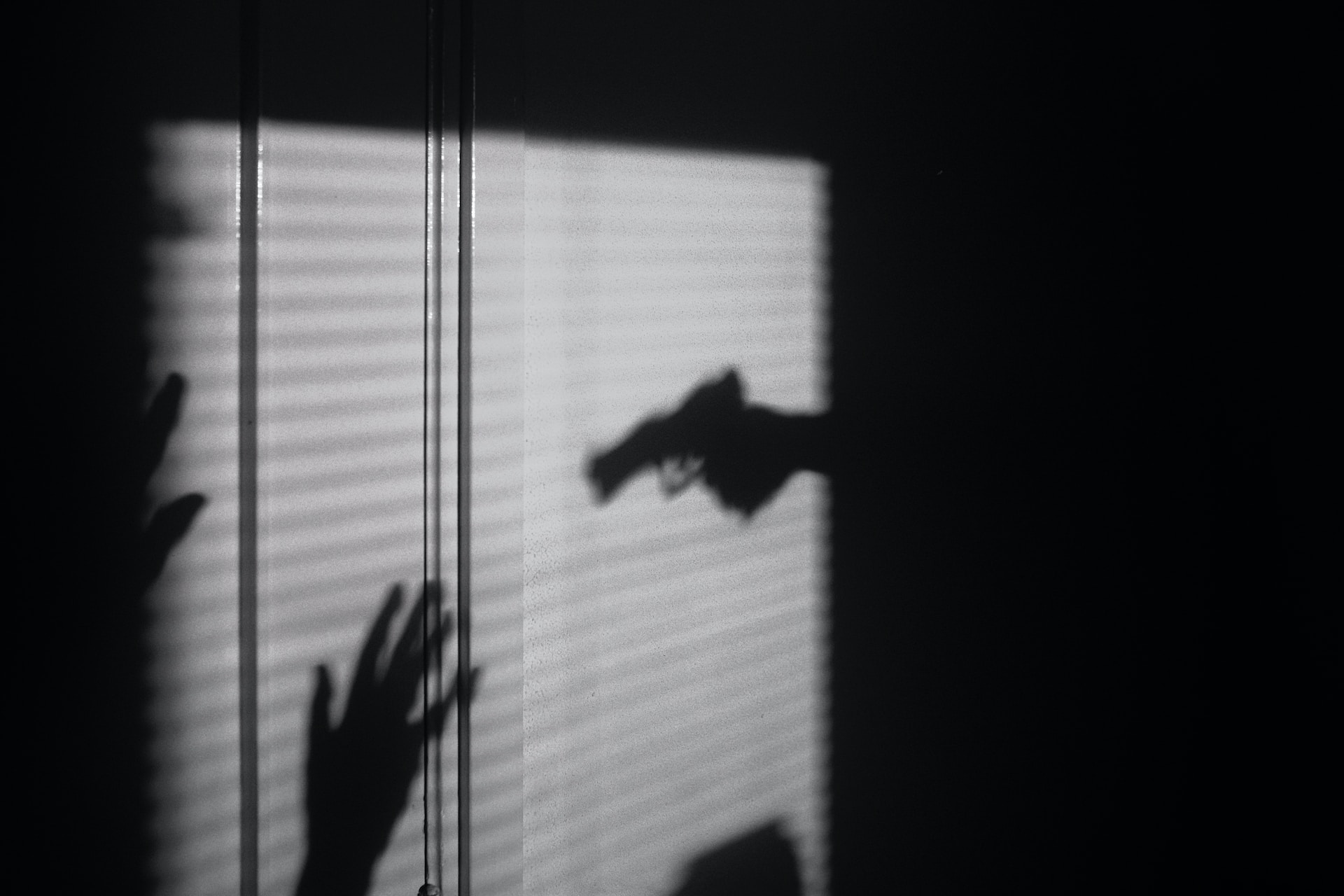

Manejo de la frustración: Hacer las paces con el fracaso

La gestión de la frustración y el fracaso es una habilidad esencial que a los atletas olímpicos les toca aprender a desarrollar. Y, de paso, nos recuerdan a todos que cada derrota o tropiezo puede ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento y que la persistencia es clave para alcanzar el éxito a largo plazo.

En realidad, éxito y fracaso son dos caras de la misma moneda y ninguno por sí mismo nos define como personas. Fracasar no nos convierte en peores seres humanos. Sin embargo, aprender de las derrotas y ser capaces de interiorizar las lecciones que estas nos dejan, sí puede convertirnos en personas más resilientes, empáticas y con mayor tolerancia a la frustración.

Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, ha hablado a menudo sobre sus fracasos en su carrera deportiva. Pese a no ser aceptado en el equipo de baloncesto del instituto o a tener que encajar numerosas críticas por sus derrotas, nunca se rindió y siguió trabajando duro hasta alcanzar su máximo potencial: «Cada vez que entrenaba y me sentía cansado al punto de querer abandonar, cerraba los ojos y veía esa lista en el vestuario sin mi nombre en ella. Eso hacía que me dieran ganas de seguir entrenando».

«He fallado 9.000 tiros a canasta a lo largo de mi carrera. He perdido casi 300 partidos; 26 veces confiaron en mí para introducir la canasta de la victoria y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Esa es la razón por la que he tenido éxito», ha confesado también.

(En este blog puedes leer el artículo «10 lecciones que podemos aprender de los fracasos«)

Michael Jordan.

Autocuidado: Priorizar la salud mental

No hay ninguna duda de que el deporte es necesario para nuestro bienestar. Pero trasladados al nivel del deporte de elite, los aspectos más positivos de su práctica pueden transformarse hasta el punto de convertirse en el mayor enemigo de la salud mental. Por suerte, cada vez es mayor el número de atletas que ponen su bienestar emocional por delante de las medallas. Y con esta actitud nos recuerdan, por un lado, que nuestro bienestar debe ser siempre una prioridad. Y, por otro, que parar cuando lo necesitamos no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, autocuidado y autoconocimiento.

Deportistas como la tenista japonesa Naomi Osaka, Simone Biles, la tenista española Paula Badosa o el jugador de baloncesto Ricky Rubio, entre otros, no dudaron en retirarse de torneos importantes para cuidar su salud mental y priorizar su bienestar emocional.

«Ahora tengo que centrarme en mi salud mental. Tenemos que proteger nuestros cuerpos y nuestras mentes y no hacer siempre lo que el mundo quiere que hagamos», dijo Biles cuando se retiró en Tokio.

Ricky Rubio también se tomó un descanso y a su regreso explicó en una rueda de prensa: «Tras 18 años como profesional, me tenía que alejar del baloncesto. Pasé mucho miedo, pero era lo correcto. (…) El jugador se comió a la persona, no sabía quién era. Tenía que dejar de lado al jugador y he ido trabajando a la persona. Empecé en el mundo profesional con 14 años y me construí de fuera a dentro, ahora me estoy construyendo de dentro hacia fuera. Cuesta mucho, pero es gratificante».

Aprender a pedir ayuda: Asumir la propia vulnerabilidad

Al hilo del anterior punto, es muy positivo que en el deporte se esté normalizándose el hecho de buscar ayuda profesional. El primer paso para la recuperación es asumir la propia vulnerabilidad. Aprender a pedir ayuda. Considerar que tienes una debilidad es ya una fortaleza.

Afortunadamente, cada vez son más los atletas que comprenden que recurrir al apoyo psicológico no es de débiles, sino de personas inteligentes que saben lo que es bueno, y lo que no, para su bienestar. Con esta actitud contribuyen a acabar con estereotipos o prejuicios sobre la salud mental y ayudan a que el resto normalicemos acciones como ir al psicólogo.

Carolina Marín, una de las figuras más destacadas del bádminton a nivel mundial, explica que en ocasiones ha contado con la ayuda de dos psicólogos, uno deportivo y otro en su vida personal: «Llevo trabajando con psicólogos desde los 15 años. (…) No soy una extraterrestre ni una superheroína, soy un ser humano. Tengo mis emociones, mis sentimientos, y trabajar la parte mental y hablar sobre mis emociones y expresar mis sentimientos me ayuda muchísimo porque soy muy emocional. Tener una psicóloga con la que hablar de todo es una gran ayuda. Hoy en día la gente va al psicólogo porque quiere estar mejor de lo que está y yo siempre he tenido esa ayuda».

“Creo que se debe priorizar la salud mental porque si no, no vas a disfrutar el deporte y no vas a hacerlo tan bien como quieres. A veces está bien dejar incluso grandes competiciones para centrarte en ti porque demuestra lo fuerte que eres como deportista y como persona” (Simone Biles, campeona olímpica de gimnasia artística)