Ropa, bolsas, revistas, cuadernos… Muchas personas guardamos multitud de objetos por si los necesitamos más adelante, para revisarlos un día que tengamos tiempo o porque tienen un valor emocional. En la mayoría de los casos no tiene mayor importancia. Pero, ¿cuándo pasa de ser algo meramente anecdótico a convertirse en un problema? Si sientes una necesidad irresistible y compulsiva de conservar todo tipo de objetos, te genera ansiedad la sola idea de deshacerse de ellos u ocupan gran parte del espacio disponible de tu casa, quizás tengas un trastorno de acumulación, también denominado trastorno de acumulación compulsiva, síndrome del acumulador compulsivo, o disposofobia.

Antes de continuar, es importante aclarar que coleccionar no es lo mismo que acumular. Cuando coleccionamos algo, lo hacemos con una intención o finalidad a diferencia del acumulador compulsivo que, simplemente, almacena. Asimismo, el coleccionista no acumula cualquier cosa, sino que recopila artículos muy específicos (libros, discos, sellos…). Busca algo determinado siguiendo una planificación, mientras que el acumulador acapara, sin más.

Tampoco hay que confundir el trastorno de acumulación con el síndrome de Diógenes, aunque estén relacionados. Este último, a diferencia del anterior, afecta a personas de edad avanzada, que suelen vivir solas y, por lo general, sufren algún grado de deterioro cognitivo o demencia. También es habitual que haya un abandono extremo de la higiene y el cuidado personal, algo que no ocurre en el acumulador. Por otra parte, los afectados por el síndrome de Diógenes no solo acumulan objetos, sino también basura, alimentos en mal estado, todo tipo de desperdicios e, incluso, animales que han sido abandonados en la calle.

¿Qué es el trastorno de acumulación?

Según el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM-5) el trastorno de acumulación se caracteriza por la «persistente dificultad de renunciar o separarse de posesiones, independientemente de su valor real, como consecuencia de una fuerte necesidad percibida para conservar los objetos y evitar el malestar asociado a desecharlos».

La persona con este trastorno comienza a acumular cosas compulsivamente y en cantidades exageradas hasta acabar ocupando la mayor parte del espacio disponible de la vivienda o del lugar donde se encuentre. El caos y el desorden resultante no solo causa numerosas molestias y entorpece las actividades diarias, sino que puede llegar a perturbar mucho la convivencia.

Por mucho que al resto del mundo le parezcan trastos inútiles y sin valor, el acumulador experimenta una gran angustia ante la idea de deshacerse o separarse de todas esas pertenencias. Y no solo por el miedo y la inseguridad que esto le genera, sino también porque en muchos casos establece un auténtico vínculo emocional con ellas.

Afecta más a mujeres, suele comenzar en la adolescencia y tiende a empeorar con la edad.

Programados para almacenar

La predisposición a acaparar es bastante común en el reino animal. Las ardillas, por ejemplo, van acumulando y escondiendo frutos y semillas en diversos puntos de su entorno para poder sobrevivir cuando el alimento escasea. Otro ejemplo es el cascanueces de Clark, un ave que puede acaparar más de 10.000 semillas en otoño y recordar su ubicación para recuperarlas en invierno.

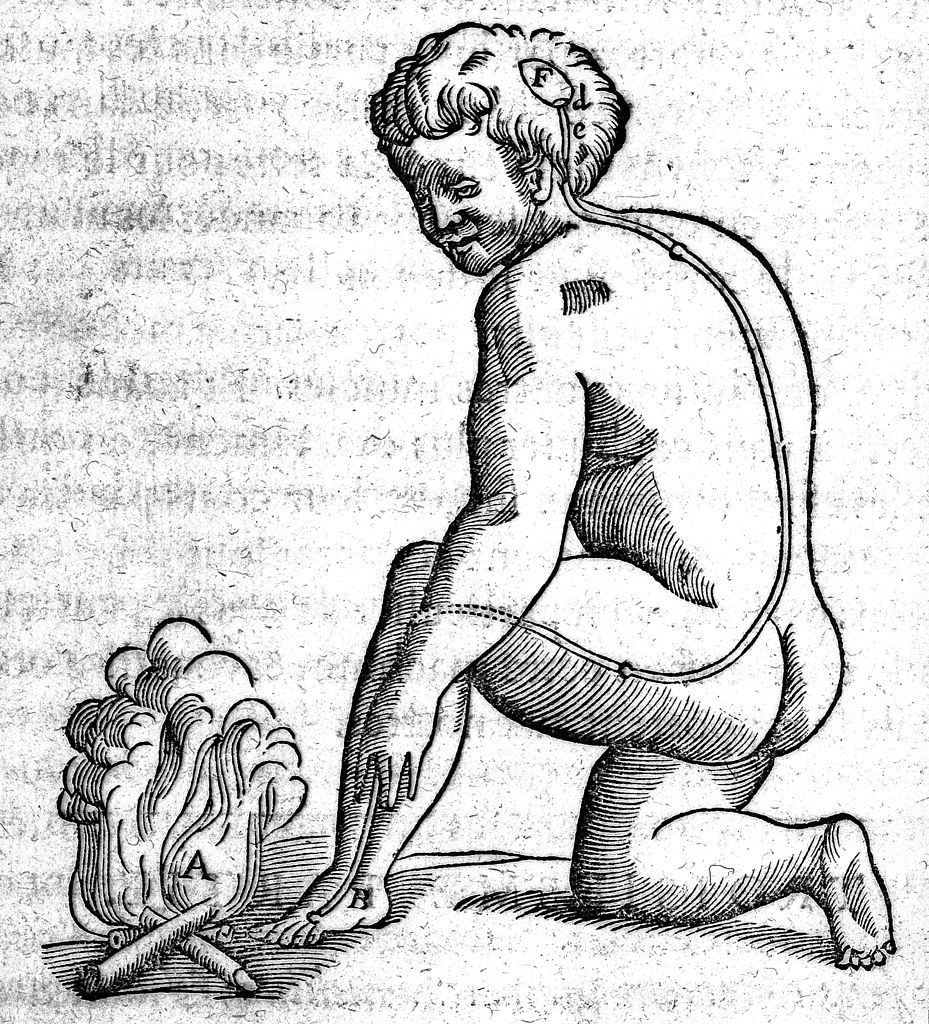

Pero no solo es cosa de animales. La evolución también ha programado a los seres humanos para ello. Ese instinto de acumulación, alojado en las zonas filogenéticamente más antiguas de nuestro cerebro, es el que se pone en marcha cuando la disponibilidad de provisiones se vuelve irregular e insegura. Seguro que os acordáis de la compra compulsiva de papel higiénico al principio de la pandemia…

Sin llegar a esos extremos, a la mayoría nos gusta tener comida de más en casa o productos de primera necesidad. Abrir la nevera o la despensa y verla repleta de productos no solo reconforta y proporciona tranquilidad; incluso produce cierto placer. Tanto el trabajo recolector de la ardilla, como el hecho de almacenar grandes cantidades de papel higiénico o el acumular toda suerte de objetos, la mayoría sin utilidad, son conductas que, de un modo u otro, ayudan a experimentar mayor seguridad.

Julita Salmerón y Ariel, dos disposofóbicas de manual

En 2017, el actor Gustavo Salmerón estrenó un documental titulado Muchos hijos, un mono y un castillo con su madre, Julita Salmerón, como protagonista. Entre las posesiones que esta peculiar, algo excéntrica y entrañable mujer guarda como un preciado tesoro hay objetos tan singulares como un retal de los pantalones de su marido, los dientes de sus hijos o algunas vértebras de su abuela. En una entrevista, el propio Salmerón explica: «Lo que mis padres y mi familia tenemos es un síndrome de acumulación compulsiva llamado disposofobia. Consiste en acumular objetos, que no huelen mal ni son basura, no hablamos de Diógenes, sino de pilas de revistas de Fotogramas de los años noventa o de vinilos que jamás oyes. En el caso de mi madre es eso pero a unos niveles extremos».

Julita Salmerón en «Muchos hijos, un mono y un castillo».

El mismo trastorno parece afectar a Ariel, el personaje principal de La Sirenita, que se dedica a recoger y almacenar todo tipo de objetos que va encontrando en restos de naufragios. Son cosas que ni siquiera sabe para qué sirven o que son inútiles, pero con las que llega a crear cierto vínculo emocional. Como muchos disposofóbicos, la joven sirena también tiene problemas para relacionarse con sus iguales.

Factores de riesgo

Hay determinadas circunstancias y características que pueden favorecer que se desarrolle un trastorno de acumulación:

- Antecedentes familiares. Alrededor de la mitad de acumuladores tienen uno o más familiares que lo son también, lo que hace que acaben viendo esta conducta como algo natural. Y esto tiene más que ver con que los niños repiten lo que ven (aprendizaje por modelado) que con la herencia genética.

- Tendencia a distraerse fácilmente y dificultad para concentrarse.

- Perfeccionismo. El miedo a equivocarme y a arrepentirme si tiro algo que luego puedo necesitar o que es importante emocionalmente para mí me llevará, al final, a no tomar decisiones y a dejar todo como estaba. El perfeccionismo también puede llevar a la procrastinación: una y otra vez intento ordenar el caos de mi casa, pero nunca empiezo.

- Tendencia a la indecisión. El temperamento indeciso es un rasgo de personalidad bastante habitual en estas personas.

- Experiencias adversas de la vida. Haber vivido un suceso difícil de afrontar o una pérdida importante (muerte de un ser querido, divorcio, haber perdido una vivienda…). Es normal, por ejemplo, que personas que han vivido las carencias de una guerra no solo valoren tanto las cosas materiales, sino que transmitan a sus descendientes el mensaje de que hay que guardarlo todo.

- Sufrir otras patologías. Muchas de las personas que lo sufren tienen también otros problemas de salud mental, como Trastorno obsesivo compulsivo (TOC), ansiedad generalizada, fobia social, TDAH o depresión.

- Historia de apego inseguro. Tener una historia de apego disfuncional va a dificultar en muchos casos el desprenderse de objetos, inútiles para muchos, pero especiales para el acumulador.

¿Por qué se acumula de forma compulsiva?

En la mayoría de los casos, este problema es solo la punta visible de un iceberg que a menudo oculta bajo la superficie conflictos emocionales no resueltos. Estos son algunos de los motivos que pueden llevar a acaparar compulsivamente:

- Mecanismo de defensa. La acumulación compulsiva constituye un mecanismo de defensa, una forma de protegerse frente a amenazas imaginarias y también un modo de ocultar un fuerte sentimiento de inseguridad ante los cambios.

- Percepción de control. Da igual lo inservibles que nos puedan parecer todos esos cachivaches a los demás. La persona disposofóbica necesita tener sus pertenencias consigo, aunque no sirvan para nada, porque eso les aporta sensación de control. Frente al malestar interno, la inseguridad o el miedo, el acto de acaparar genera alivio y seguridad.

- Vínculo emocional. A menudo atesoramos recuerdos porque nos conectan a situaciones que han sido emocionalmente importantes para nosotros. El problema llega cuando convertimos esas cosas en una prolongación de nosotros mismos. Para las personas con trastorno de acumulación cada uno de esos artículos es único, especial e insustituible, así que ni se plantean la idea de perderlos. Utilizan las cosas materiales como un modo desesperado de aferrarse a un pasado que no quieren dejar ir. Desprenderse de objetos asociados a experiencias felices es lo mismo que renunciar a esos momentos y a su recuerdo. «Cuando tiras cosas, tiras parte de tu vida», dice Julita Salmerón en un momento de Muchos hijos, un mono y un castillo.

- Respuesta al trauma. Una de las causas que pueden llevar a la acumulación compulsiva es haber atravesado una situación traumática. Puede que en cierto momento de la vida se haya atravesado una situación de precariedad importante (ruina, guerra, desahucio…) y haya quedado enquistado el miedo a que aquello se repita. O también es posible que haya un duelo no resuelto y la persona conserve determinadas pertenencias como una forma de mantener viva la presencia de lo perdido. Siente que tirarlas es una forma de alejarse de aquello que ya no está. Por otra parte, no es extraño que quien ha sufrido rechazo o abusos de algún tipo se resistan a deshacerse de sus cosas, porque sienten que es lo que hicieron con ellos. Simbólicamente, conservándolas están también rescatándose o cuidándose a sí mismos. Al fin y al cabo, las cosas no nos hacen daño, pero los seres humanos sí.

- Huir de la soledad. Cuando en la vida no hay vínculos afectivos lo bastante sólidos ni una red de apoyo emocional suficientemente estable, la obsesión por acaparar cosas se convierte en una forma de escapar de la soledad. En estos casos, los objetos funcionan como sustitutos de los afectos y como una forma de llenar ese vacío. En una estancia repleta de muebles, cuadros y múltiples enseres la persona no se siente tan sola. El problema es que el acumular sin orden ni concierto hace que muchas veces el aislamiento sea aún mayor. Por un lado, porque el acumulador no deja que nadie entre en su casa. Por otro, porque, si se lo permite a alguien y este solo ve desorden y ningún lugar donde sentarse, probablemente no quiera volver.

- Prepararse para el futuro. El miedo a lo que pueda venir o a un posible periodo de escasez puede desembocar en la conducta de adquirir nuevos objetos, conservar los que ya se tenían y almacenarlos todos “por si acaso”.

¿Cómo distinguir entre una persona desordenada y otra acumuladora compulsiva?

Algunos síntomas y signos que pueden ayudarnos a distinguir entre desorden y trastorno de acumulación compulsiva:

- Dificultad para deshacerse de las pertenencias personales, incluso de aquellas que son inútiles, están inservibles o son de escaso valor. Asimismo, hay una incapacidad para seleccionar o decidir qué cosas sirven y cuáles no. Esto es, en gran parte por el vínculo emocional que se genera con ellas. Por ejemplo, da igual que una plancha no funcione; si perteneció a la abuela es razón suficiente para conservarlo.

- Angustia ante la sola idea de renunciar a todo o parte de lo acumulado

- Desorden creciente en casa, en el lugar de trabajo o en cualquier otro espacio, que puede llegar a dificultar el poder moverse con facilidad. A veces, el caos es tal que algunas habitaciones quedan inutilizadas para lo que estaban destinadas en un principio y se pierden cosas importantes (dinero, facturas, documentación). Lo acumulado llega a ocupar hasta dos tercios del espacio habitable del domicilio de manera caótica, complicando bastante la vida diaria. Nunca hay espacio suficiente para guardar todo lo que se acumula. Incluso puede llegarse a buscar otros lugares, como trasteros o garajes, para seguir almacenando.

- Tendencia a comprar, también de forma compulsiva, una cantidad excesiva de artículos bien porque son una ganga o para almacenarlos «por lo que pueda pasar». No importa si es algo que necesita o no. Esta urgencia se extiende también a recoger cualquier cosa que le den o que encuentre por si le sirve más adelante.

- Búsqueda de todo tipo de excusas para evitar que familiares o amigos vayan a casa y presencien el desorden. A veces, incluso se impide la entrada a personal técnico que tenga que realizar algún tipo de reparación.

- Conflictos con aquellas personas que intentan poner orden en el caos, especialmente si conviven con el acumulador.

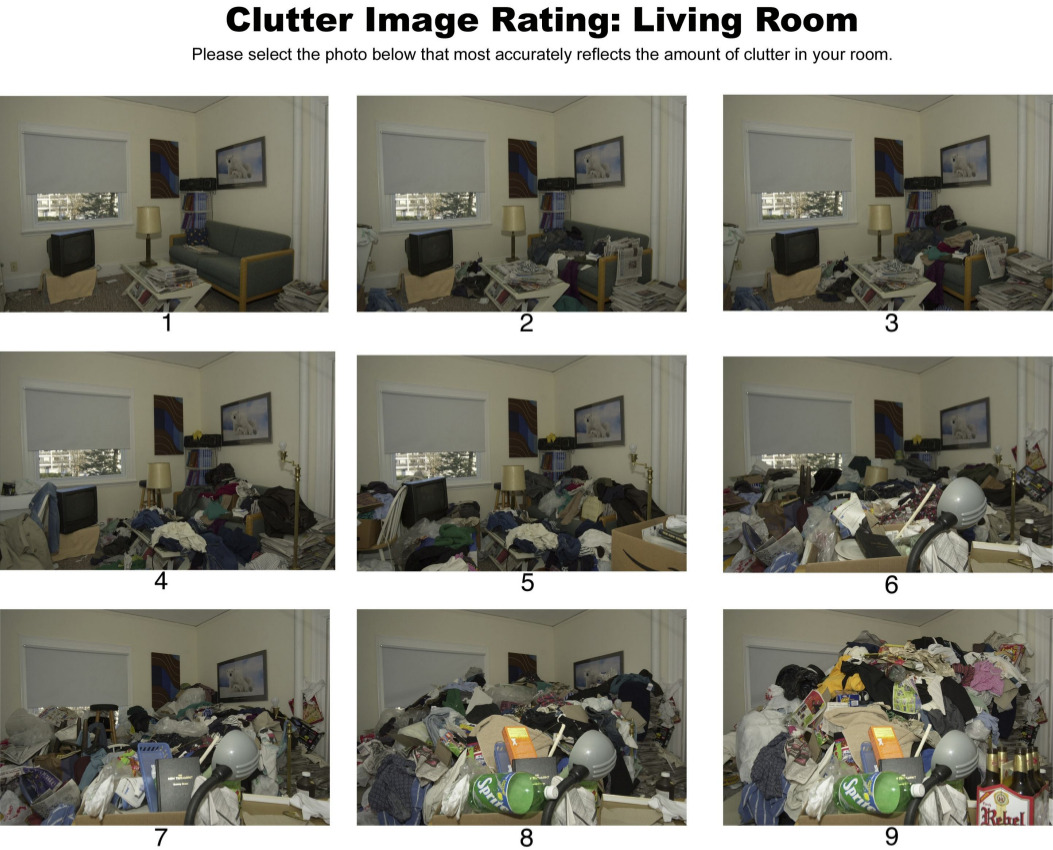

La imagen inferior pertenece a una serie que muestra 9 fotos de diversas estancias (sala de estar, cocina, dormitorio). Están ordenadas de 1 (sin desorden) a 9 (grado más severo de acumulación), según la cantidad de objetos acumulados. Se trata de la Clutter Image Rating Scale (CIRS), instrumento para evaluar la acumulación compulsiva y la gravedad del desorden.

Clutter Image Rating Scale (CIRS).

Lo que NO debes hacer si tienes un familiar o un amigo con disposofobia

- Insistir en ayudarle a ordenar sus cosas. Es muy posible que tu ser querido rechace tu oferta si aún no está motivado para cambiar. Y, sobre todo, si está convencido de que él no tiene un problema. A veces, aunque acepte que tiene un problema, el sentimiento de vergüenza puede dificultar que pida o acepte ayuda. De cualquier manera, recuerda que la motivación no es algo que se pueda forzar.

- Tomar la decisión de limpiar y ordenar su casa de forma unilateral. El trastorno de acumulación no se soluciona limpiando y ordenando y menos deshaciéndonos de cualquier cosa sin permiso. Sobre todo, si antes no se ha tratado el problema de base que lo ha originado. Lo más probable es que aumente la intensidad de la angustia y la persona acumuladora acabe apegándose todavía más a sus pertenencias. Incluso, la desconfianza puede llevar a que rechace cualquier tipo de ayuda en el futuro.

- Aleccionarle sobre cómo debe vivir. Todos, incluyendo acumuladores y acumuladoras, tenemos derecho decidir qué hacer con nuestras pertenencias y a elegir cómo queremos vivir.

- Ponerse en modo «ordeno y mando». En vez de adoptar una posición culpabilizadora y exigirle que se deshaga de «todos esos trastos», es mejor acercarse con empatía y respeto. Tratar de comprender la importancia de esos objetos para la persona a quien nos dirigimos. No se trata tanto de imponer qué debe conservar o tirar, como de descubrir qué podría ayudarle a deshacerse de esas cosas u organizarlas.

- Invalidarle como persona. En vez de hacerle sentir mal por todo lo que tiene amontonado y recurrir a desafortunados calificativos, ayudarle a ver cómo esto interfiere con los objetivos o valores que él o ella pueda tener. Por ejemplo, si la persona se deshace de los objetos acumulados, podrá tener una vida social más rica.

En terapia

Lo primero es que la persona con trastorno de acumulación tome conciencia de su problema, que no siempre es fácil. El tratamiento pasa por aprender a cuestionarse pensamientos y creencias irracionales acerca de la necesidad de adquirir y acumular cosas y sobre qué valor se les asigna. También habrá que reprocesar las experiencias traumáticas que pudiesen haber desencadenado el trastorno (cuando hay algún trauma la terapia EMDR ha demostrado ser especialmente efectiva). Asimismo, es necesario asumir que puede haber recaídas (y trazar un plan para afrontarlas). Las técnicas de relajación también forman parte del tratamiento y, en ocasiones, puede ser necesario apoyo farmacológico.

El objetivo está en que, poco a poco, la persona acumuladora empiece a desprenderse de lo que tiene acumulado y no sirve y, de paso, aprenda a tolerar el malestar o disgusto que produce el tener que hacerlo.