Seguro que cuando escuchas hablar de narcisismo o de narcisistas automáticamente te viene a la mente la imagen de alguien sin empatía, con aires de grandeza, un deseo permanente de admiración y sin ningún escrúpulo a la hora de manipular a los demás. Sin embargo, también hay un narcisismo sano y adaptativo que es necesario conocer, valorar y cultivar. Es más, todas y todos necesitamos pasar por un proceso de narcisización en nuestra niñez para poder desarrollar una adecuada autoestima.

En realidad, el narcisismo es una característica inherente a la naturaleza humana y estrechamente vinculada a nuestra identidad. Como otras dimensiones de la personalidad, el narcisismo se extiende a lo largo de un continuo. La diferencia entre contar con una buena autoestima y creerse el amo del mundo dependerá básicamente del lugar de ese continuo donde nos coloquemos. En el caso de una persona con un narcisismo sano se situará en la zona media de ese amplio espectro. Es decir, mostrará un autoconcepto positivo y sabrá cómo satisfacer sus propias necesidades, sin perder la capacidad de ser empática con los demás. Así que, ya veis, todo depende de la dosis.

Narcisismo sano y narcisismo patológico

Existen numerosas definiciones de narcisismo, muchas de ellas asociadas a su parte más negativa y patológica. Como mi intención con este artículo es mostrar su lado más saludable, comparto lo que escribe la psicóloga Cristina Rodríguez Cahill en su libro Los desafíos de los trastornos de la personalidad:

«Se concibe el narcisismo como la integración de la experiencia de uno mismo, unido a una autovaloración sana que conlleva el placer de la autoafirmación, una adecuada satisfacción de necesidades, la capacidad para la dependencia madura y el seguimiento de unos valores éticos. Concebimos el narcisismo como el elemento que permite dar solidez a la identidad y sobre el cual se asienta una autoconsideración positiva y realista, experiencia que puede sufrir fluctuaciones a lo largo de la vida en función de los acontecimientos vividos. El narcisismo, por tanto, como fuente organizadora del psiquismo es una fuerza que adquiere un papel relevante en la cohesión y sensación de estabilidad de la identidad, siendo difícil mantener una imagen ajustada de uno mismo sin esta sensación de consistencia interna».

El narcisismo patológico, sin embargo, se caracteriza por una eterna insatisfacción, la necesidad de ser admirado y adulado a todas horas, tener una imagen inflada de uno mismo, manipular para salirse con la suya, etc. Este tipo de personas pueden ser tan encantadoras en público como hostiles en privado con amigos, pareja o familiares.

(En este mismo blog puedes leer el artículo «20 pistas para identificar a un narcisista (y evitar que te manipule)»)

Imagen de Freepik.

El miedo a sobresalir

A veces, el miedo a convertirse en alguien arrogante y egoísta puede llevar a hacer todo lo posible por no sobresalir, por no llamar la atención. Incluso hay quien tiene tanto miedo a verse y ser visto como narcisista, que se machaca si se le escapa una sonrisa de orgullo o satisfacción por algún logro conseguido o quien cree ser lo peor si se atreve a reconocer que algo se le da muy bien o si en un momento determinado llega a anteponer sus necesidades a los deseos de los demás.

Esta actitud, conocida también como comportamiento ecoísta, puede deberse a varias razones. Un progenitor extremadamente narcisista, por ejemplo, puede exigir toda la atención de su hijo, sin dejarle espacio para ‘recrearse’ en sí mismo. Es el caso de Sara. Cuando era niña creía que su madre lo sabía todo y era perfecta. A medida que fue creciendo, aprendió que, para obtener la atención y la aprobación materna, tenía que reforzar la creencia de su madre en su propia perfección. Porque si Sara intentaba hacer valer sus propias necesidades, solo recibía frialdad y desprecio.

Otro motivo por el que hay quienes nunca desarrollan un narcisismo sano es el temor a que los demás los envidien. Cuando un niño aprende que será castigado o tratado de forma hostil si sobresale, esconderá o disminuirá su excelencia, tal vez incluso ocultándosela a sí mismo.

Muchos de estos temores en realidad son ‘mandatos’ tácitos que se van transmitiendo en una misma familia de generación en generación.

En cualquiera de estos casos y aunque nos hayan hecho creer lo contrario, es importante recordar siempre que reconocer nuestra valía y nuestros logros no es negativo ni egoísta, sino algo natural y necesario.

(En este blog puedes leer el artículo «Ecoísmo o la cara opuesta del narcisismo: Existir sin que se note»)

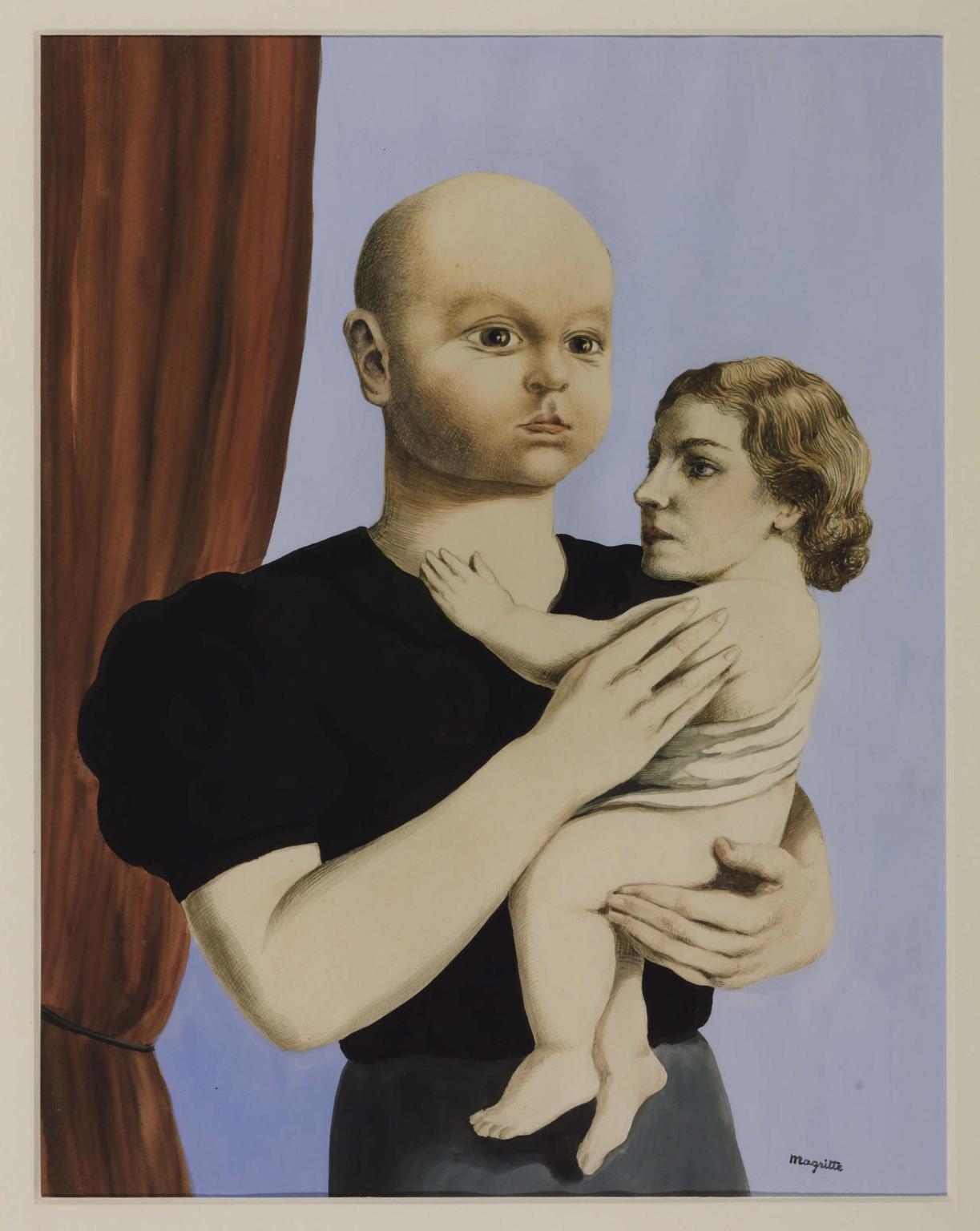

El proceso de narcisización en el niño

El proceso de narcisización, o narcisización primaria, es una parte fundamental del desarrollo psicológico en la infancia. A medida que el niño crece, va aprendiendo a distinguir su propio yo del mundo exterior, a formarse una imagen de sí mismo y, en consecuencia, a desarrollar su identidad. Un camino en el que, si todo va bien, se alcanzará un equilibrio entre el amor hacia uno mismo y la empatía hacia los demás.

Al principio y durante los primeros meses de vida, el mundo del bebé gira en torno a sí mismo, no hay una percepción clara de los demás como entidades separadas. Pero, poco a poco, y a través de la interacción con sus figuras de apego, comenzará a percibir su propia imagen como alguien separado de los otros.

En esa interacción con los cuidadores cobra una especial importancia la respuesta de estos y, especialmente, la de la figura de apego principal, que, no solo a través de la voz sino también con el tacto y el contacto físico, transmitirá al niño que está bien como es y que se le quiere incondicionalmente. Por ejemplo, cuando un bebé empieza a dar sus primeros pasos y sus padres lo aplauden o lo elogian, están narcisizando ese acto, están dando valor a lo que hace su hijo. De este modo, si el pequeñín recibe amor, atención y una base segura podrá desarrollar una autoimagen saludable, una autoestima positiva y, por tanto, mostrará un narcisismo sano y adaptativo.

Pero, a veces, este proceso de narcisización fracasa. Puede ser porque el niño no recibe una retroalimentación suficientemente positiva o crece en un entorno negligente y abusivo. Si recibo críticas constantes, si cuando hablo papá y mamá me ridiculizan, me hacen sentir que estoy haciendo algo mal o, directamente, me ignoran, sentiré que hay algo malo en mí.

O bien, el fracaso puede ser por todo lo contrario. Porque ha habido demasiada sobreprotección y se ha caído en una excesiva e irreal valoración del niño.

¿Qué pasa cuando el proceso de narcisización fracasa?

A menudo, cuando no ha habido una adecuada narcisización, se tratará de rellenar el vacío que queda buscando en otros la mirada y el reconocimiento que no se obtuvieron de los cuidadores. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en numerosos realities o en todas esas personas que buscan a través de las redes sociales la mirada y el aplauso como un modo de compensar ese déficit.

Según el psicoanalista Hugo Bleichmar, dependiendo del tipo de fallo que se haya dado en el proceso de narcisización van a desarrollarse diferentes mecanismos que obstaculizarán el desarrollo de un narcisismo sano.

1. Personas con hipernarcisización primaria

Estas personas realmente se sienten grandiosas y mejores que los demás porque en su infancia su necesidad de afirmación se alimentó en exceso. Se llega a este punto cuando el niño recibe constantes elogios de sus figuras de apego que le hacen creer que es mejor que el resto y que, por lo tanto, también merece más. El resultado es el desarrollo de una imagen excesivamente grandiosa de sí mismo.

Por lo general, el ambiente familiar en la infancia de estas personas fue extremadamente indulgente y permisivo. O también pudo ser altamente competitivo, de modo que el niño era valorado más por sus logros que por él mismo, como si fuera un trofeo para sus padres. Igualmente, la falta de límites y de regulación emocional favorecerá que un niño desarrolle una autoimagen exagerada y un excesivo sentido de superioridad.

2. Personas con déficit primario de narcisización no compensado

Hay casos en los que se ha crecido en un entorno familiar donde hubo mucha desvalorización, críticas excesivas, inseguridad, humillaciones, negligencia o, incluso, abuso. También es posible que las figuras de apego no mostrasen una imagen suficientemente positiva en la que la persona pudiera verse reflejada (los niños necesitan idealizar a sus figuras de apego, tener una imagen con la que identificarse). También puede ocurrir que se hayan vivido ciertas circunstancias desfavorables (físicas, psicológicas, sociales) que generaron un fuerte sentimiento de inferioridad.

Debido a alguno de estos factores, o a la combinación de varios, estas personas no solo no han podido construir un narcisismo sano, sino que tampoco han sido capaces de compensar su carencia.

3. Personas con hipernarcisización secundaria compensatoria

Como en el anterior caso, es muy probable que aquí el ambiente familiar también fuese desvalorizador, negligente y abusivo. Sin embargo, estas personas sí van a compensar su déficit de narcisización primaria. Intentarán camuflar su inseguridad inflando su autoestima y construyéndose un yo grandioso y defensivo. Tratarán de ocultar por todos los medios, a veces incluso a si mismos, que tras la máscara de superioridad que exhiben se esconde un enorme complejo de inferioridad.

¿Cómo sé que lo mío es narcisismo sano?

Por último, veamos algunas pistas que nos indican si estamos colocados en un buen lugar dentro del continuo del narcisismo:

- Tengo una autoimagen positiva, sin necesidad de devaluar la de los demás.

- Puedo establecer límites saludables y claros.

- Considero que tengo una buena autoestima y también tengo confianza en mí mismo, en mí misma, sin que eso me lleve a creer que estoy por encima del resto de los mortales.

Imagen de rawpixel.com en Freepik

- Conozco mis talentos y cualidades positivas y los valoro. Sé que hay cosas que las hago mejor que otras personas, pero también soy capaz de reconocer y valorar cuándo alguien es mejor que yo en otras. O cuando algo no me sale tan bien como esperaba.

- Defiendo mis ideas y mis valores expresándome de una manera asertiva y escuchando y respetando lo que el otro tiene que decir, incluidas opiniones que no comparto o que son totalmente opuestas a las mías. Además, no tengo problema en reconocer mis errores cuando me equivoco.

- Me siento satisfecha y orgullosa de mis logros. Sin embargo, no los utilizo para ponerme por encima de los demás ni tampoco menosprecio lo que consiguen otros.

- Agradezco sinceramente que alguien me felicite o me haga un cumplido, sin tener que buscar esa validación de forma obsesiva y constante.

- Soy capaz de expresar y satisfacer mis necesidades en una relación. Pero también tengo en cuenta los sentimientos o las necesidades de la otra persona y no recurro a la manipulación para salirme con la mía.

Referencias

Bleichmar, H. (1997). Avances en psicoterapia psicoanalítica: hacia una técnica de intervenciones específicas. Barcelona: Paidós.

Freud, S. (2006). Introducción al narcisismo. En S. Freud, Obras completas, III. pp.: 2017-2033. Barcelona: RBA. Biblioteca de Psicoanálisis (original de 1914).

Rodríquez, C. (2016). Los desafíos de los trastornos de la personalidad: la salud mental al límite. Madrid: Editorial Grupo 5