¿Sueles morderte la lengua en las reuniones por no llevar la contraria? ¿Has llegado a dudar de lo que pensabas, solo porque el resto del grupo opinaba otra cosa? ¿Te sientes incómodo/a al recibir elogios, o has minimizado tus propios logros para no sobresalir? Si te reconoces en alguna de estas situaciones, es posible que hayas experimentado lo que en psicología se denomina síndrome de Solomon.

Adaptarnos al grupo por cortesía, prudencia o simple conveniencia es una respuesta totalmente natural, e incluso una muestra de inteligencia emocional. El problema surge cuando esta actitud se convierte en algo habitual, y la necesidad de encajar se impone sistemáticamente sobre la autenticidad.

El síndrome de Solomon, aunque no constituye un diagnóstico clínico en sí mismo, describe una tendencia muy extendida: priorizar la aprobación externa frente a las propias convicciones, capacidades o deseos. A menudo, ni siquiera somos del todo conscientes; simplemente, nos adaptamos. Nos alineamos con lo que se espera, aunque eso suponga alejarnos de nosotros mismos.

Evitamos discrepar, brillar o mostrarnos tal como somos, no solo por temor a la crítica o la exclusión, sino también porque, en el fondo, todos necesitamos sentir que pertenecemos.

El experimento de Solomon Asch y la fuerza del grupo

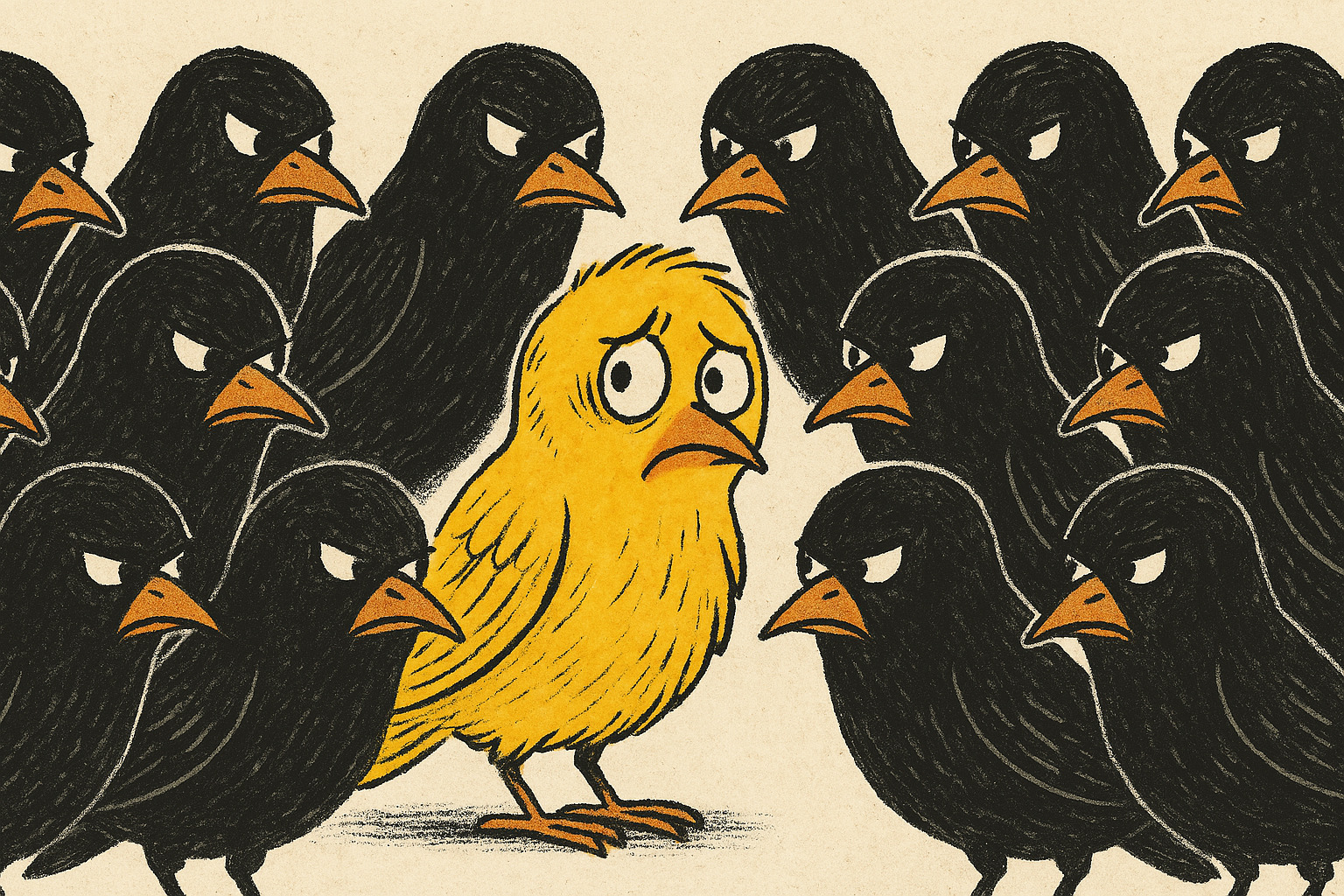

En 1951, el psicólogo Solomon Asch diseñó un experimento que reveló hasta qué punto la presión del grupo puede moldear nuestras decisiones. La prueba era aparentemente sencilla: se mostraba a varios estudiantes cuatro líneas dibujadas —una sola en una tarjeta y tres en otra— y se les pedía que dijeran en voz alta cuál de las tres coincidía en longitud con la línea modelo.

La respuesta era evidente, pero lo que uno de los participantes no sabía era que todos los demás eran cómplices del investigador y habían acordado dar una respuesta claramente incorrecta. En cada ronda, el sujeto real de la investigación respondía siempre al final, tras escuchar al resto del grupo.

Al revisar los resultados, se comprobó que más del 75 % de los participantes «engañados» se habían dejado influir por la mayoría al menos una vez, y un 37 % lo hizo de forma sistemática. Muchos reconocieron después que sabían que la respuesta era errónea, pero prefirieron callar antes que ser los únicos en discrepar.

Este experimento evidenció cómo el deseo de encajar puede llevarnos a dudar incluso de lo que vemos con nuestros propios ojos.

¿Qué nos lleva a actuar así?

El comportamiento que caracteriza al síndrome de Solomon responde a múltiples factores, tanto individuales como sociales y evolutivos:

- Necesidad de pertenecer. Desde que nacemos, estamos biológicamente programados para priorizar la pertenencia al grupo. La supervivencia de nuestros antepasados dependía, en gran medida, de ser aceptados por la tribu. Y aunque hoy nuestras necesidades básicas estén cubiertas de otras formas, seguimos necesitando de la comunidad para sentirnos seguros, validados y sostenidos. Por eso, encajar puede parecernos más seguro que mostrarnos tal como somos. Callar una opinión, disimular un talento o minimizar un logro se convierte, muchas veces, en una estrategia automática para evitar el juicio, la crítica o el aislamiento.

- Deseabilidad social. Buscamos gustar, ser bien vistos, caer bien. Este deseo, natural en cierta medida, puede convertirse en un freno cuando empezamos a adaptar nuestra conducta de forma sistemática para satisfacer las expectativas del entorno. Cuando la deseabilidad social se vuelve un patrón rígido, dejamos de ser quienes somos para ajustarnos a lo que creemos que los demás esperan. Así, lo que comienza como una respuesta adaptativa puede acabar silenciando nuestra propia voz.

- Inseguridad y baja autoestima. Cuando tenemos una autoestima frágil, tendemos a dudar de nuestro juicio y a buscar validación constante en los demás. El miedo a equivocarnos o a ser juzgados actúa como una barrera que nos frena a la hora de expresar lo que pensamos o deseamos. Cuanto más cedemos llevados por la inseguridad, más se debilita nuestra confianza interna. El resultado es que entramos en un círculo vicioso difícil de desactivar: el silencio alimenta la autoimagen negativa, y esa autoimagen debilitada refuerza la necesidad de seguir la corriente.

- Experiencias tempranas. Muchos de estos patrones se gestan en la infancia o la adolescencia. Comentarios como «Mejor no destacar», «No te creas más que nadie» o «Pasa desapercibido» dejan una huella emocional difícil de borrar. Si en etapas clave de nuestro desarrollo nuestras ideas o capacidades fueron ridiculizadas, ignoradas o castigadas, es probable que hayamos aprendido a escondernos para evitar el dolor. Estas experiencias no solo condicionan la forma en que nos relacionamos con los demás, sino también el modo en que nos valoramos y nos vemos a nosotros mismos.

- Miedo al conflicto. Para muchas personas, discrepar es sinónimo de meterse en problemas. Si en el pasado expresar una opinión distinta trajo consigo gritos, rechazo o humillación, es comprensible que en el presente se prefiera callar antes que arriesgarse a revivir ese malestar. Pero evitar el conflicto no lo hace desaparecer: solo lo desplaza hacia dentro, donde acaba transformándose en frustración, ansiedad o desconexión.

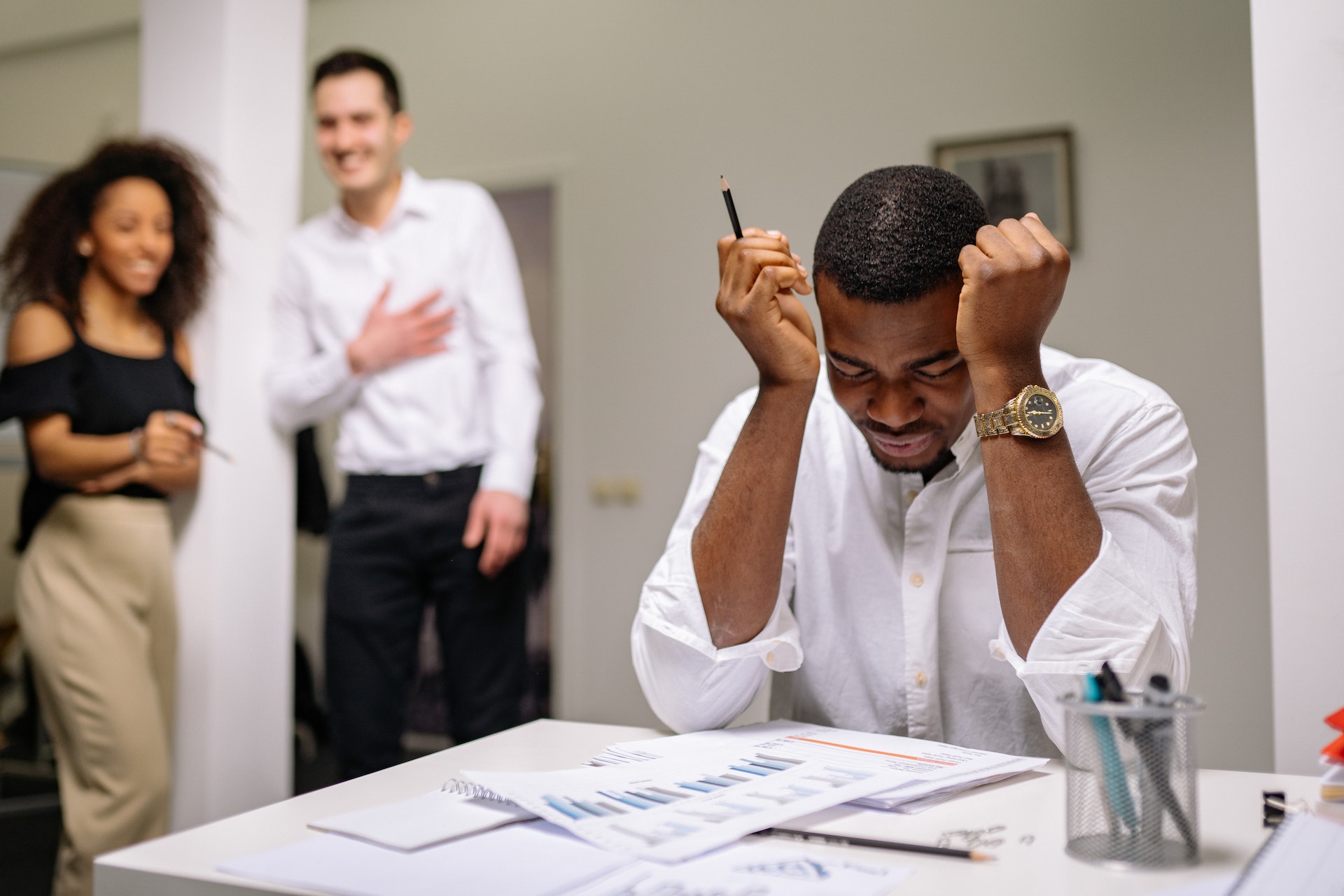

- Envidia y juicio ajeno. En ciertos ambientes el éxito ajeno puede generar envidias o provocar críticas sutiles que condicionan nuestra conducta sin que apenas nos demos cuenta. Es posible que empecemos a minimizar nuestras propias habilidades por miedo a incomodar o a suscitar recelos. Esto puede llevarnos al autosabotaje: rechazamos oportunidades, ocultamos nuestras capacidades, huimos del reconocimiento… todo con tal de no parecer «demasiado». Sin embargo, ese camuflaje nos aleja de lo que somos y limita lo que podríamos llegar a ser.

- Entornos que penalizan la diferencia. En contextos familiares, escolares o laborales donde cualquier forma de diferencia se sanciona —aunque sea de forma sutil—, sobresalir puede vivirse como un riesgo. En estos entornos, la uniformidad no es una elección, sino una estrategia aprendida para mantenerse a salvo. Además, hay culturas en las que se valora más la obediencia y la armonía aparente que la individualidad. En ellas, lo correcto es parecerse a los demás, incluso en contra del propio criterio.

Perfil de las personas con síndrome de Solomon

Aunque cada historia es única, quienes quedan atrapados en el síndrome de Solomon suelen compartir una serie de rasgos emocionales y relacionales que refuerzan la necesidad de encajar:

- Autoexigencia unida a inseguridad. Se esfuerzan mucho por hacerlo todo bien, pero dudan constantemente de sí mismas. Esta combinación las hace especialmente sensibles al juicio ajeno y refuerza su inclinación a seguir la corriente.

- Baja autoestima. Les cuesta valorar sus propias ideas, talentos o decisiones. Suelen creer que los otros saben más o valen más, lo que las lleva a buscar validación externa.

- Ansiedad social. Temen ser juzgadas o quedar en evidencia, ya sea al opinar en público, proponer algo distinto o simplemente mostrarse como son. Este miedo las lleva a callar, adaptarse o pasar inadvertidas.

- Necesidad constante de agradar. Buscan gustar y ser aceptadas, incluso a costa de su espontaneidad o sus preferencias. Este anhelo de aprobación condiciona muchas de sus elecciones.

- Hipersensibilidad al juicio. Cualquier señal de desaprobación —aunque sea sutil— puede crearles un gran malestar. Viven en alerta, anticipando rechazos o malentendidos.

- Aversión al conflicto. Les incomoda discrepar, incluso cuando tienen razones válidas para hacerlo. Prefieren ceder o guardar silencio antes que crear tensiones

- Dificultad para decidir. Les resulta complicado tomar decisiones sin consultar y las posponen o las delegan. En muchos casos, temen más la responsabilidad que el error en sí.

- Dependencia emocional. Necesitan que otros validen lo que sienten, piensan o hacen para sentirse seguras. Confían más en el criterio ajeno que en el propio.

- Autosabotaje. Con frecuencia abandonan proyectos, boicotean sus propios avances o se frenan cuando empiezan a destacar. En el fondo, sienten que sobresalir puede ser peligroso.

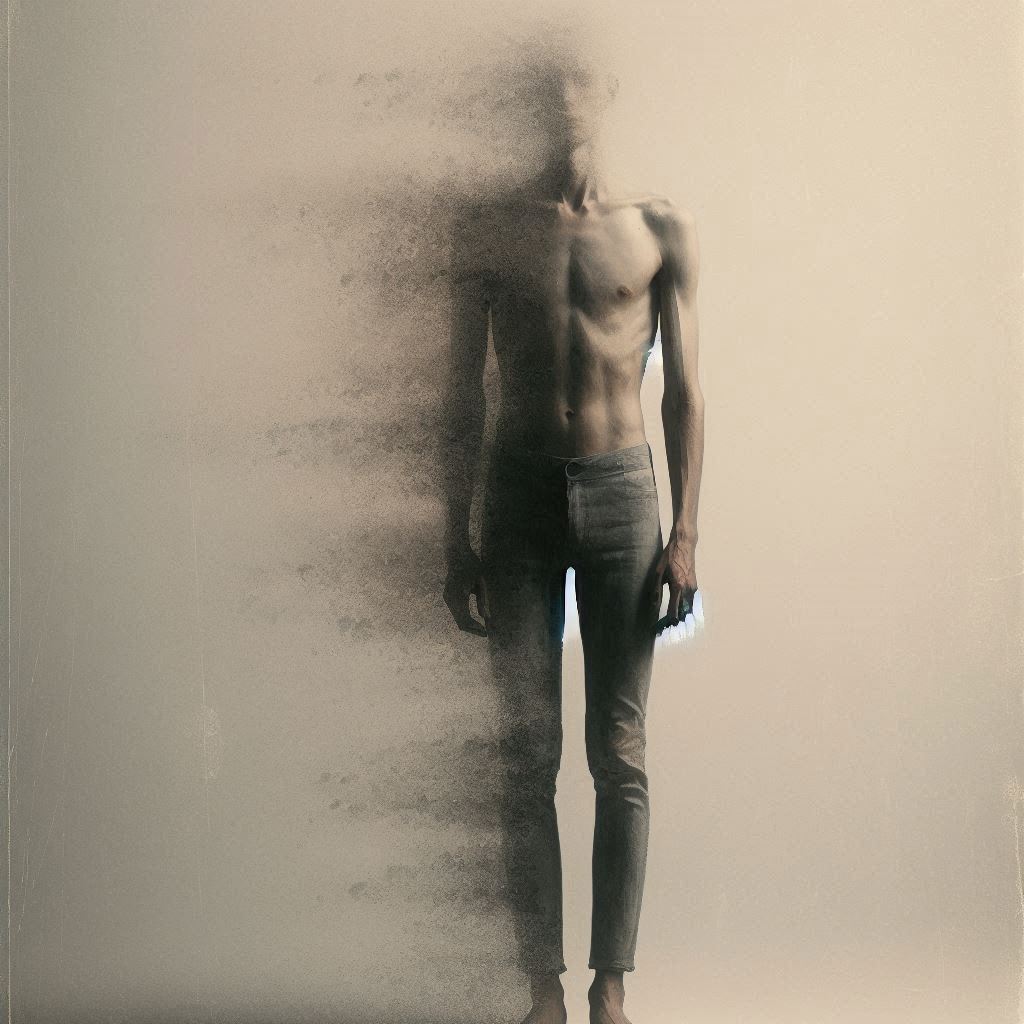

- Camuflaje social. Ajustan su forma de hablar, vestir o pensar a lo que predomina en el grupo. Poco a poco, su identidad se va diluyendo en lo que se espera de ellas.

- Dificultades para expresar lo que necesitan o sienten. Temen incomodar o parecer una carga, y prefieren adaptarse incluso cuando algo les duele o les molesta.

Consecuencias del síndrome de Solomon o lo que perdemos cuando dejamos de ser nosotros mismos

Como señalábamos al principio, adaptarse de forma puntual es una señal de inteligencia emocional. Pero cuando esto se convierte en nuestra forma habitual de relacionarnos, corremos el riesgo de desconectarnos de quienes somos en realidad.

En lo personal, la autoanulación progresiva puede desembocar en una frustración crónica, una sensación de vivir en piloto automático y un profundo desgaste emocional. Vivir desde la adaptación continua debilita la conexión con nuestros deseos, ideas y capacidades, y nos instala en un estado de duda e insatisfacción permanente.

Esta desconexión también impacta en nuestras relaciones. Cuando no nos mostramos tal como somos, los lazos que construimos se vuelven superficiales. La necesidad de agradar limita nuestra autenticidad, y sin autenticidad no puede haber intimidad verdadera.

A nivel colectivo, los grupos en los que no se discrepa o donde no se aportan miradas distintas —simplemente porque nadie se atreve a cuestionar lo que «siempre se ha hecho así»— están destinados a empobrecerse. Se genera una falsa sensación de consenso, se repiten errores, se bloquean las ideas nuevas y se dificulta cualquier posibilidad de cambio. A menudo, lo que mantiene las cosas estancadas no es la falta de talento, sino el exceso de conformismo.

En definitiva, cuando dejamos de ser nosotros mismos para no desentonar, todos salimos perdiendo: nosotros, porque nos alejamos de nuestra esencia, y el grupo, porque pierde riqueza, diversidad y verdad.

Qué hacer para perder el miedo a decir lo que pensamos

Superar el síndrome de Solomon no consiste en llevar la contraria por sistema, sino en aprender a ser fieles a lo que pensamos, sentimos y deseamos, sin miedo a destacar ni culpa por pensar diferente. A continuación, te propongo algunas pautas para avanzar en ese camino:

- Toma conciencia. El primer paso es reconocer cuándo se actúa por miedo y no por convicción. Pregúntate: ¿Esto lo digo porque lo creo, o porque es lo que los demás esperan de mí? ¿Qué pasaría si expresara lo que realmente pienso o siento? A veces, por no quedar mal con otros, acabamos quedando mal con nosotros mismos.

- Fortalece tu autoestima. Un autoconcepto sólido permite sostener una opinión propia sin depender de la de los demás. Aunque incomode. Aprender a valorarte más allá del juicio ajeno te dará la confianza necesaria para expresarte con libertad, incluso cuando el resto piense de otro modo.

- Entrena la asertividad. La asertividad no es agresividad: es la capacidad de expresar tus ideas, emociones y necesidades de forma clara y respetuosa. Decir «no», disentir o comunicar tu punto de vista son habilidades esenciales para salir de la complacencia.

- Aprende a convivir con el conflicto. Discrepar no es atacar. El conflicto, bien gestionado, puede enriquecer los vínculos en lugar de dañarlos. Aceptar que no siempre estaremos de acuerdo con los demás —y que eso está bien— es clave para expresarnos con libertad.

- Elige entornos seguros. Busca espacios donde la diferencia se valore, donde la honestidad no se castigue y donde puedas mostrarte sin miedo. Del mismo modo, detectar los vínculos que refuerzan tu inseguridad o minimizan tu valor y alejarte de ellos es una forma necesaria de autocuidado.

- Transforma la envidia en admiración. La envidia también puede ayudarnos a explorar talentos dormidos y cumplir deseos insatisfechos. Pregúntate: ¿Qué admiro de esa persona? ¿Qué parte de eso también vive en mí? En lugar de juzgarte solo desde la carencia, reconoce también tu potencial.

- Acepta la diferencia como un valor. Ser distinto no es un defecto, es una aportación. Lo que te hace único puede ser lo que otros necesitan.

- Da ejemplo. Atrévete a decir en voz alta lo que posiblemente muchos piensen en silencio. Cuando alguien se lanza a mostrarse, suele inspirar a otros a hacer lo mismo. Tal vez animes a quienes aún no se atreven.

- Revisa tus creencias limitantes. Muchas veces actuamos desde ideas heredadas que nunca hemos cuestionado: «Si destaco, me envidiarán», «Mejor no decir nada”, «Hablar mucho es de arrogantes». Identificarlas es el primer paso para liberarte de ellas.

- Toma tus propias decisiones, aunque te equivoques. Equivocarse no es un fracaso: es parte del camino. Confiar en tu criterio —aunque no siempre aciertes— es esencial para tu autonomía. Nadie mejor que tú sabe lo que necesitas.

- Busca ayuda profesional. Si el miedo a expresarte está afectando a tu bienestar, iniciar un proceso terapéutico puede ayudarte a reforzar tu autoestima y desactivar esos patrones que hoy te hacen daño.

(Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo y te acompañaré en tu proceso)

En definitiva, vivir de forma auténtica implica un riesgo: el de no agradar a todos. Pero también es el camino hacia una vida más plena, coherente y libre. Superar el síndrome de Solomon no significa volverse rebelde o egocéntrico, sino aprender a respetarse sin necesidad de traicionarse. En un mundo que muchas veces premia la uniformidad, atreverse a ser diferente es un gesto necesario. Es probable que nunca seamos del todo inmunes a la presión del grupo, pero siempre podremos elegir cómo respondemos ante ella.