Estar en las nubes, pensar en las musarañas, estar en Babia… hay muchos nombres para ese estado en el que nuestro cerebro se dedica a soñar despierto. Y aunque parezca que en esos momentos se ha desconectado, nada más lejos de la realidad. Permanece activo y sigue trabajando, aunque de otra manera. Es entonces cuando aprovecha para organizar recuerdos, planificar el futuro, ayudarnos a reflexionar sobre nosotros mismos e incluso favorece que seamos más creativos. De todas estas tareas se ocupa una parte esencial en nuestro funcionamiento diario: la Red Neuronal por Defecto (RND).

La mente humana es un entramado complejo y fascinante, compuesto por redes neuronales que orquestan nuestras experiencias, pensamientos y emociones. Y una de estas redes es la RND, que se activa cuando estamos en estado de reposo mental, es decir, cuando no estamos centrados en tareas externas o estímulos específicos, y se desactiva cuando llevamos a cabo una actividad que requiera nuestra atención. Todo esto implica que nuestro cerebro nunca descansa, al contrario de lo que se creía hasta hace muy poco.

Qué ocurre en el cerebro mientras soñamos despiertos

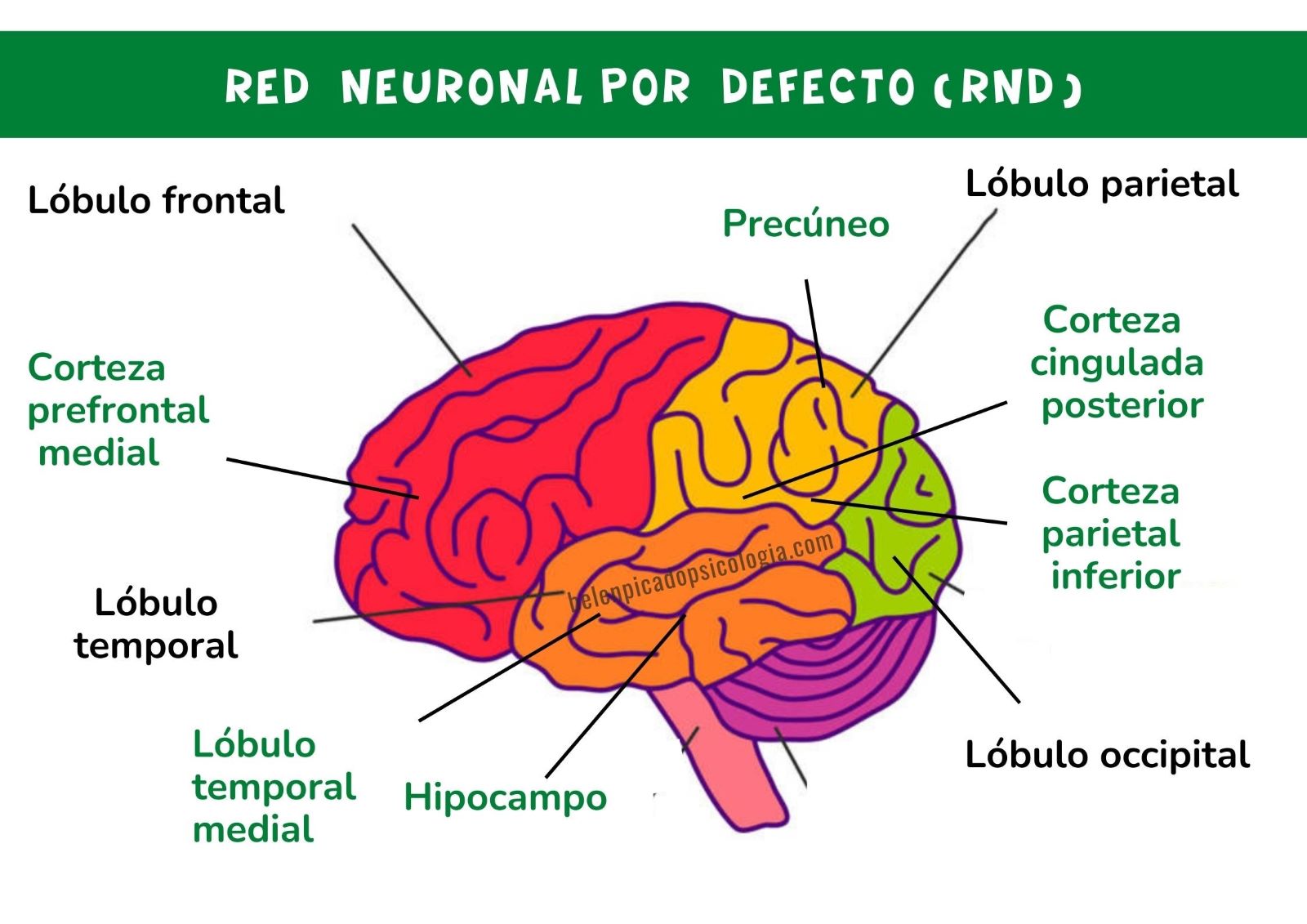

Cuando dejamos nuestra mente divagar se pone en marcha la Red Neuronal por Defecto, formada por un conjunto de áreas que, pese a estar distribuidas en diferentes partes del cerebro, trabajan de manera coordinada. Las más importantes son:

- Corteza prefrontal medial (CPFM). Situada en el lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Se activa cuando reflexionamos sobre nosotros mismos y cuando nos imaginamos qué están pensando los demás. También facilita la integración de la información emocional y el procesamiento cognitivo durante la toma de decisiones, facilitando que estas sean más reflexivas y menos reactivas.

- Corteza cingulada posterior (CCP) y precúneo. Estas áreas se encuentran en la parte media y posterior del cerebro. Entran en funcionamiento cuando nos acordamos de algo o reflexionamos sobre nuestra propia identidad. Asimismo, juegan un papel importante en la planificación futura y en la empatía, al imaginar lo que otros piensan o sienten.

- Hipocampo y lóbulo temporal medial. Localizadas en la parte interna del lóbulo temporal, cerca de las sienes, estas zonas son fundamentales en la memoria. Se activan cuando recuperamos recuerdos y experiencias pasadas, haciendo posible que se integren en nuestro sentido del yo. Como las anteriores, también participan en la planificación del futuro, ya que el hipocampo reutiliza fragmentos de recuerdos para anticipar posibles situaciones.

- Lóbulos parietales inferiores. Ubicados en la parte inferior de los lados del cerebro, justo por encima de las orejas. Están involucrados en la percepción interna y en la organización de los pensamientos. Nos permiten categorizar nuestras experiencias y reflexionar sobre ellas de manera coherente, facilitando la autorreflexión y el procesamiento de la información que recibimos a través de nuestros sentidos.

Qué funciones cumple la RND en nuestra vida diaria

Mientras tú estás en las nubes, tu Red Neuronal por Defecto aprovecha para encargarse de algunas funciones clave en tu día a día:

Favorece la introspección y el autoconocimiento

Cuando la RND está activa, nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras emociones y las experiencias pasadas que han moldeado nuestra vida. Este proceso de autoconciencia es fundamental para comprender quiénes somos y cómo nos vemos en relación con los demás. Es la manera en que nuestro cerebro organiza y da sentido a nuestras vivencias, ayudándonos a entender por qué hemos vivido ciertas cosas, quiénes somos a partir de eso y cómo podemos seguir creciendo.

Asimismo, esta red facilita la creación de una narrativa interna coherente, es decir, la historia que (nos) contamos sobre nosotros mismos. Al integrar nuestras experiencias pasadas de forma organizada, es más fácil construir una identidad sólida y estable a lo largo de tiempo.

Facilita que aprendamos de nuestros recuerdos para planificar mejor el futuro

Una de las funciones más importantes es ayudarnos a recuperar nuestros recuerdos y aprender de ellos. No se trata solo de revivir momentos del pasado, sino de organizarlos de manera que resulten útiles en el presente y se integren de forma adaptativa en nuestra propia historia. Esto es clave para afrontar nuevas situaciones basándonos en el conocimiento adquirido y las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo.

Pero la RND no solo nos lleva al pasado. También nos da la posibilidad de imaginar el futuro. Cuando divago o me dedico a soñar despierto, puedo simular diferentes escenarios hipotéticas, lo que me facilita una planificación más precisa (evalúo opciones, anticipo posibles obstáculos y establezco metas más realistas). Así tomaré mejores decisiones y estaré más preparado de cara a futuros desafíos.

Fomenta la mentalización y la empatía

Algunas de las áreas cerebrales que forman parte de esta red entran en funcionamiento cuando intentamos imaginar qué pueden estar pensando o sintiendo los demás. Este proceso, llamado mentalización o teoría de la mente, nos permite atribuir estados mentales a los otros (creencias, emociones, intenciones…).

Gracias a esta habilidad podemos ponernos en el lugar de otras personas, comprender sus puntos de vista y anticipar sus reacciones, algo necesario para la empatía y las interacciones sociales. De este modo, al entender mejor los pensamientos y emociones ajenos, será más fácil ajustar nuestra respuesta, fortaleciendo nuestras relaciones y creando vínculos más saludables.

Estimula la creatividad y facilita la resolución de problemas

El estado de reposo mental es un terreno muy fértil para la creatividad, ya que facilita que la mente conecte ideas que normalmente no estarían relacionadas, dando lugar a nuevas asociaciones. Por otra parte, mientras la RND está activa es más fácil imaginar cómo abordar situaciones desde diferentes perspectivas, llegando a soluciones originales que quizás no habríamos considerado en momentos de concentración intensa.

El mismo proceso también beneficia la resolución de problemas. Cuando no estamos enfocados en una tarea específica, el cerebro sigue explorando y evaluando distintas alternativas, y esta libertad mental facilita la aparición de soluciones innovadoras. Es otras palabras, nos ayuda a resolver problemas de forma más creativa y eficaz.

Cuando la RND no funciona adecuadamente

Si la Red Neuronal por Defecto no tiene un desempeño adecuado, puede contribuir al desarrollo de ciertos trastornos y dificultar algunos procesos mentales.

Depresión

En personas con trastornos depresivos, la RND a menudo se vuelve hiperactiva, facilitando la rumiación (ciclo de pensamientos negativos sobre uno mismo y el pasado). Además, la imposibilidad de desconectar de estos pensamientos contribuye a mantener el estado de ánimo bajo. En lugar de favorecer una autorreflexión útil, este estado de ensimismamiento agrava la autocrítica, la negatividad y la desesperanza.

Ansiedad

La hiperactividad de la RND en los trastornos de ansiedad provoca un enfoque excesivo en preocupaciones futuras. El cerebro queda atrapado en un ciclo de anticipación de escenarios catastróficos, lo que intensifica la sensación de angustia. Además, a las personas con ansiedad les cuesta muchísimo liberarse de estos pensamientos intrusivos, lo que les impide enfocarse en el presente o en tareas concretas.

Trastorno del espectro autista (TEA)

Se ha detectado en personas con TEA una disminución en la conectividad dentro de la RND, lo que podría explicar las dificultades en la interacción social y la empatía. Una disfunción que parece estar vinculada a la habilidad para interpretar las intenciones y emociones de los demás. Además, algunas investigaciones sugieren que la red por defecto podría no desactivarse adecuadamente durante la realización de tareas, provocando interferencias cognitivas que dificultan la concentración.

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

La Red Neuronal por Defecto no se apaga correctamente cuando es necesario enfocarse en tareas específicas, lo que genera una mayor tendencia a la distracción. Igualmente, hay un desequilibrio en la interacción con otras redes cerebrales, como la red ejecutiva central, encargada del control cognitivo y la toma de decisiones. El resultado es que se complica mucho la posibilidad de regular el comportamiento y mantener la concentración en actividades concretas.

Esquizofrenia

En personas con esquizofrenia, la RND muestra un patrón alterado de conectividad, manteniéndose activa incluso durante tareas cognitivas. Esta alteración podría estar asociada con las alucinaciones (la hiperactividad de la RND lleva a que percepciones sensoriales internas se perciban como experiencias externas) y los delirios (la incapacidad para desactivar la red por defecto dificulta la diferenciación entre pensamientos o creencias personales y la realidad objetiva).

Alzhéimer

Se ha observado una disminución en la actividad de la Red Neuronal por Defecto en personas con alzhéimer, lo que afecta no solo a la memoria autobiográfica, sino también a la capacidad de reflexionar sobre el pasado y conectar los recuerdos con la identidad personal. Esta disfunción agrava tanto la desorientación espacial como temporal y dificulta la realización de tareas cotidianas, acelerando el deterioro cognitivo y afectando significativamente la calidad de vida.

Trastorno por estrés postraumático (TEPT) y trauma

Las experiencias traumáticas, especialmente durante la infancia, pueden alterar significativamente el funcionamiento de la Red Neuronal por Defecto. Una forma en que esto ocurre es a través de la desregulación de la red, favoreciendo la aparición de pensamientos intrusivos. Al quedar atrapada en un bucle de rumiaciones relacionadas con el trauma, la mente comienza a generar flashbacks, de modo que uno siente que está reviviendo el evento traumático una y otra vez. Esto impide que los recuerdos puedan ser procesados.

La disociación es otro mecanismo común en el TEPT. En un intento de evitar el dolor asociado a los recuerdos traumáticos, puede experimentarse una disminución en la actividad de la RND, lo que lleva a la desconexión de uno mismo, incluidos pensamientos, sensaciones y emociones. Es una respuesta automática del cerebro para protegerse del sufrimiento emocional. Para mantener ese estado, la persona afectada puede procurar estar lo más atareada posible, tener mil cosas que hacer y no detenerse ni un minuto, evitando cualquier pausa que permita la activación de la RND y, con ello, el procesamiento del trauma. Esto, a largo plazo, impide que el trauma se procese e integre de forma adecuada.

De mente vagabunda a mente peregrina

En una entrevista, la neurocientífica Nazareth Castellanos menciona que «casi la mitad del tiempo nuestro cerebro es un vagabundo», refiriéndose a las palabras del escritor Pablo d’Ors, quien compara la mente con un vagabundo sin rumbo y sugiere que deberíamos convertirla en una peregrina con un itinerario claro. Según un estudio de la Universidad de Harvard, aproximadamente el 47% del tiempo que pasamos despiertos, nuestra mente está en piloto automático (con la RND activada), cuando lo óptimo sería estar así solo un 25-30% del tiempo.

Esto no significa que debamos eliminar los periodos de distracción, necesarios para que la Red Neuronal por Defecto cumpla su cometido. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo en ‘modo RND’ tampoco es una buena idea. La clave está en encontrar un equilibrio que permita a la mente pasar de vagabunda a peregrina. ¿Cómo? Aquí tenéis algunas pautas:

- Practica mindfulness y/o meditación. Tanto el mindfulness como la meditación han demostrado ser eficaces para regular la actividad de la Red Neuronal por Defecto. Al dirigir conscientemente la atención al momento presente, contribuimos a reducir la actividad excesiva de la RND, disminuyendo la rumiación y los pensamientos negativos. Gracias a una mayor consciencia y control sobre nuestra atención, podemos gestionar mejor pensamientos y emociones.

Imagen de nensuria en Freepik

- Mantén una adecuada higiene de sueño. El sueño es crucial en la regulación de la RND porque permite que sus funciones se restauren y evita su sobrecarga. Por el contrario, una mala higiene del sueño debilita la conectividad funcional de la red, afectando la capacidad del cerebro para funcionar correctamente tanto en reposo como durante tareas cognitivas.

- Haz pausas conscientes. Asegúrate de que tu mente descansa a lo largo del día. Planificar momentos destinados a reflexionar o soñar despierto hará que la mente divague de manera productiva. Por ejemplo, puedes detenerte unos minutos para respirar profundamente o prestar atención a las sensaciones corporales, dejando que la mente descanse de estímulos externos.

- Estimula tu creatividad. Actividades como la escritura, la pintura o la música permiten aprovechar la activación saludable de la RND. Al involucrar tanto la reflexión interna como la creatividad, tareas como estas ayudan a organizar pensamientos de manera constructiva y fomentan la flexibilidad mental.

- Aprende algo nuevo. El aprendizaje estimula áreas del cerebro que interactúan con la RND. Aprender un nuevo idioma, adquirir una nueva habilidad o empezar a tocar un instrumento musical, por ejemplo, fortalece las conexiones cerebrales y mejora la plasticidad cerebral.

- Disfruta de la naturaleza. Cuando te enfocas en estímulos naturales como escuchar el sonido del viento o contemplar un paisaje, equilibras la actividad de la RND y permites que tu mente se centre en el presente, favoreciendo la atención plena.

- Controla el consumo de tecnología. El uso excesivo de la tecnología sobreestimula el cerebro y dificulta que la mente descanse. Reducir el tiempo que pasamos frente a las pantallas, especialmente antes de dormir o en momentos de descanso, contribuye a regular la Red Neuronal por Defecto, disminuyendo el riesgo de rumiación mental y favoreciendo la introspección.

- Pide ayuda profesional. En terapia aprenderás a identificar patrones de pensamiento disfuncional y a reemplazarlos por otros más adaptativos, mejorando tu capacidad para modular la actividad de la RND. En casos de trauma, la terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) permite procesar los recuerdos traumáticos en un entorno seguro, ayudando a reducir la hiperactividad de la RND y facilitando la integración adaptativa de esos recuerdos.

(Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo y te acompañaré en tu proceso)

Referencias

Killingsworth, M.A., Gilbert, D.T. (2010). A Wandering Mind Is an Unhappy Mind. Science, 330, 932.

Li, W., Mai, X., & Liu, C. (2014). The default mode network and social understanding of others: what do brain connectivity studies tell us. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 74.

Raichle, M.E. (2010). La red neuronal (por defecto). Investigación y Ciencia, 404, 20-26.

Tran The, J., Ansermet, J. P., Magistretti, P. J., & Ansermet, F. (2022). Hyperactivity of the default mode network in schizophrenia and free energy: A dialogue between Freudian theory of psychosis and neuroscience. Frontiers in Human Neuroscience, 16, 956831.