¿Cuánto tiempo hace que no tocas la tierra con las manos? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a observar cómo bailan las hojas al compás del viento? Menos ansiedad, mejor estado de ánimo, mayor claridad mental… El vínculo entre naturaleza y salud mental es más profundo de lo que solemos imaginar, y cada vez son más los estudios que lo confirman.

Estar en contacto con lo natural no es solo un placer: es una necesidad grabada en nuestra biología, aunque las prisas del día a día nos impidan darnos cuenta. No olvidemos que, durante miles de años, bosques, costas y montañas no fueron destinos turísticos, sino hogar, refugio y sustento para nuestros antepasados. Nuestros sentidos, nuestras emociones y hasta nuestras respuestas fisiológicas están moldeadas por esa convivencia ancestral.

Pero, ¿de qué manera concreta influye la naturaleza en nuestro bienestar psicológico? A continuación, repasamos algunos de sus beneficios y lo que dice la ciencia al respecto.

1. La ansiedad se reduce

Pasar tiempo en la naturaleza disminuye la activación del sistema nervioso simpático, encargado de poner en marcha la respuesta de lucha o huida ante situaciones percibidas como amenazantes. Esta reacción, adaptativa ante peligros reales, también puede surgir frente a estímulos como el tráfico, las pantallas o la sobrecarga de tareas. Cuando se mantiene en el tiempo, genera un estado de hiperactivación que puede traducirse en ansiedad crónica, insomnio o fatiga.

Un paseo por un parque, sentarse bajo un árbol o contemplar un paisaje desde la ventana pueden bastar para que el cuerpo empiece a responder. Incluso sonidos naturales como el agua, el viento o el canto de los pájaros contribuyen a inducir una sensación de calma. Una forma especialmente efectiva de sumergirse en esta experiencia es practicar lo que en Japón se conoce como shinrin yoku, o baños de bosque: caminar en silencio entre árboles, respirar su aroma, prestar atención a los sonidos y dejarse envolver por el entorno.

(En este blog puedes leer el artículo Baños de bosque: una invitación a reconectar con lo natural)

2. Mejora el estado de ánimo

Además de desactivar nuestro sistema de alarma, el contacto con la naturaleza estimula áreas cerebrales asociadas al placer y favorece la liberación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y las endorfinas. Por eso, muchas personas describen sus paseos por entornos naturales como revitalizantes o profundamente reconfortantes.

Un metaanálisis publicado en 2020 en la revista Frontiers in Psychology encontró que las personas que pasaban tiempo en espacios verdes reportaban un aumento significativo de emociones positivas. Este efecto se mantenía incluso después de exposiciones breves de 10 ó 15 minutos, lo que sugiere que no es necesario hacer grandes excursiones para experimentar una mejora emocional.

Imagen de wayhomestudio para Freepik.

3. Se recupera la capacidad de atención

Vivimos rodeados de estímulos constantes: notificaciones, interrupciones, exigencias mentales… Todo ello activa lo que se conoce como atención dirigida, una forma de concentración que requiere esfuerzo y se agota con facilidad. Cuando se mantiene demasiado tiempo, aparecen despistes, fatiga mental y dificultad para concentrarse. Y ahí es donde la naturaleza puede ayudarnos.

Según la Teoría de la Restauración de la Atención, formulada por Stephen y Rachel Kaplan, para recuperar la capacidad de concentración es necesario activar un tipo de atención involuntaria, aquella que no requiere esfuerzo y que permite al cerebro «respirar». Los autores sostienen que los entornos naturales son especialmente adecuados para ello, ya que —en palabras de Stephen Kaplan— «estimulan delicadamente los sentidos y ofrecen una gama de atractivos como el paisaje, los aromas y los sonidos».

4. La creatividad fluye con mayor libertad

Al alejarnos del ruido y del exceso de estímulos, la mente empieza a soltarse. En ese estado, resulta más fácil que surjan nuevas conexiones, soluciones inesperadas o formas distintas de abordar lo que nos preocupa.

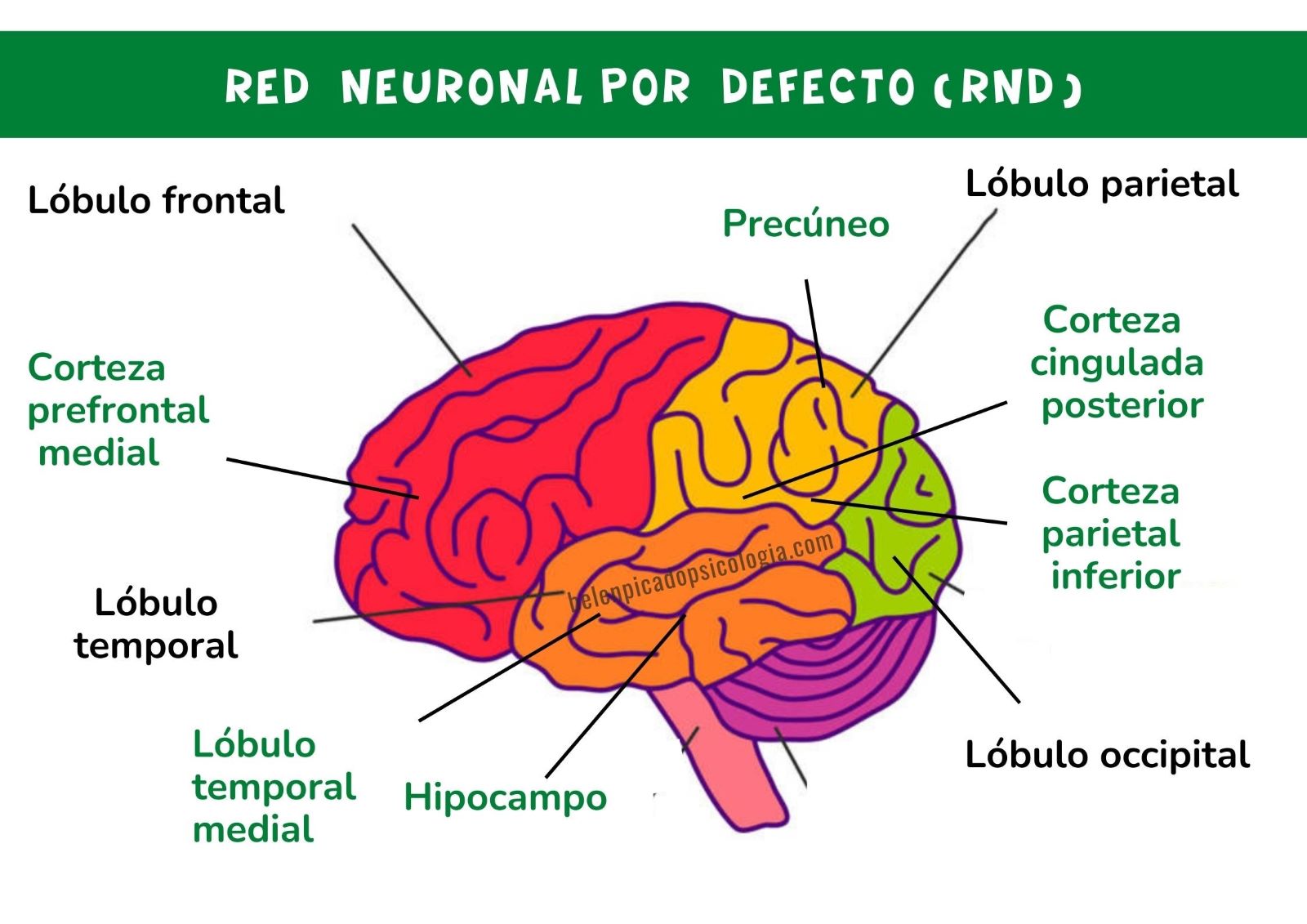

Estar en un entorno natural favorece un pensamiento más libre y flexible. Algunos estudios han observado que pasar tiempo en la naturaleza —especialmente cuando dejamos el móvil de lado— mejora el rendimiento en tareas que requieren imaginación y creatividad. Al reducirse la sobrecarga atencional, se activan redes neuronales asociadas a la intuición, la reflexión y la inspiración.

5. Los síntomas depresivos se alivian

El contacto con la naturaleza también puede aliviar el sufrimiento emocional. Uno de factores clave es que ayuda a interrumpir la rumiación, ese bucle de pensamientos negativos que se repiten sin descanso. En un estudio realizado en la Universidad de Stanford, se observó que, tras una caminata de 90 minutos en un entorno natural, se reducía la actividad cerebral asociada a este tipo de patrón mental. Es decir, la mente encontraba un respiro.

A diferencia de los entornos urbanos o digitales, la naturaleza ofrece estímulos suaves, agradables y no invasivos que invitan a salir del letargo emocional.

Además, hay un componente simbólico. Ver cómo brota la vida, cómo se transforma el paisaje con el paso de las estaciones o cómo resiste un árbol frente al viento, por ejemplo, puede funcionar como una poderosa metáfora y ayudarnos a mirar el dolor desde otro lugar. No es una solución mágica, pero sí una forma más amable y compasiva de acompañar el sufrimiento.

6. En los niños, se facilita la autorregulación y el rendimiento

El contacto con la naturaleza potencia habilidades clave para el desarrollo emocional y cognitivo en la infancia. Mejora la atención y ayuda a que niños y niñas aprendan a autorregularse con mayor facilidad.

En el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), diversos estudios han mostrado que realizar actividades al aire libre —como caminar por un entorno natural o jugar en espacios verdes— disminuye la hiperactividad y mejora la concentración. Igualmente se ha observado que los centros escolares rodeados de vegetación tienden a registrar mejores resultados académicos y menor fatiga mental en su alumnado.

En este sentido, la naturaleza actúa como un entorno contenedor y regulador: un espacio que favorece la calma y mejora la disposición al aprendizaje.

7. Se refuerza la sensación de conexión y pertenencia

La teoría de la biofilia, formulada por Edward O. Wilson, sostiene que los seres humanos tenemos una inclinación innata a establecer vínculos con otras formas de vida: animales, plantas, ecosistemas… Esta necesidad de conexión no es una moda reciente, sino el fruto de miles de años de convivencia con lo natural.

Aunque hoy vivamos rodeados de asfalto, ese vínculo sigue inscrito en nuestra memoria biológica. Por eso, cuando volvemos a la naturaleza, aunque solo sea por un rato, algo dentro se recoloca. Como si el entorno, de algún modo, reconociera lo que somos y nos hiciera sitio.

En momentos de aislamiento, ansiedad o desconexión existencial, la naturaleza actúa como un recordatorio de que no estamos solos. Formamos parte de algo más grande, más antiguo y siempre en movimiento. Y esa percepción de pertenencia, por sutil que sea, puede convertirse en una fuente de consuelo, arraigo y sentido.

8. Disminuye la percepción del dolor

Estar en la naturaleza, o incluso contemplar imágenes de paisajes, puede reducir la intensidad con la que se percibe el dolor, especialmente en personas con dolencias crónicas o en procesos de recuperación.

Este efecto se debe, en parte, a cómo la atención modula la experiencia del malestar. Cuando el entorno ofrece estímulos agradables —como el sonido del agua o la luz que se filtra entre los árboles—, la mente tiende a centrarse en ellos y deja de enfocarse exclusivamente en la incomodidad. Esto, no solo alivia la percepción consciente del dolor, sino que también modifica el tono emocional con el que se vive.

Un estudio clásico en este ámbito es el que llevó a cabo el psicólogo Roger Ulrich en 1984. Observó que los pacientes hospitalizados que tenían vistas a un entorno natural desde la ventana necesitaban menos analgésicos y se recuperaban antes que aquellos que veían una pared de ladrillo. A raíz de investigaciones como esta, muchos hospitales y centros de cuidados han incorporado jardines terapéuticos o paisajes naturales en sus diseños arquitectónicos.

9. Se fortalecen los vínculos sociales

En entornos naturales, las personas suelen relacionarse desde un lugar más sereno y menos defensivo. El cuerpo se relaja, la mirada se suaviza y la conversación fluye sin esfuerzo. No hace falta desempeñar un rol ni demostrar nada. Basta con estar. Y en ese estar, compartir se vuelve más fácil. Esto puede resultar especialmente valioso para quienes encuentran difícil iniciar o sostener vínculos en contextos sociales convencionales.

Un estudio realizado en barrios urbanos de Chicago reveló que las zonas con mayor presencia de vegetación contaban con relaciones vecinales más sólidas, mayor cohesión social y menos conflictos. No es casual: cuando el entorno transmite serenidad y apertura, también lo hacen las personas.

Además, compartir espacios naturales —ya sea en paseos, excursiones o actividades grupales— favorece la expresión emocional y facilita la aparición de la confianza y la cooperación. La vivencia compartida genera un sentimiento de pertenencia que refuerza los lazos y ayuda a reducir la sensación de aislamiento.

Foto de Shane Rounce en Unsplash.

10. Se fomenta un estilo de vida más activo

Caminar por un sendero, nadar en un río o pasear por un parque no suele vivirse como una obligación, sino como algo natural y placentero. El entorno invita al movimiento sin imponerlo. Nos movemos porque queremos estar ahí, porque el cuerpo responde a lo que ve, escucha y siente. Y eso marca una gran diferencia.

Las investigaciones han mostrado que quienes viven cerca de espacios verdes tienden a ser más activos físicamente. No necesariamente porque practiquen deporte de forma estructurada, sino porque caminan más, salen más, se mueven con mayor regularidad. Incluso personas mayores, convalecientes o con movilidad reducida se muestran más dispuestas a salir y recorrer pequeñas distancias cuando el entorno resulta estimulante y amable.

11. Aumenta la conciencia corporal

Caminar sobre terreno irregular, notar la textura de la corteza de un árbol, sentir el aire fresco o el calor del sol en la piel, respirar con más profundidad… Son experiencias sencillas que nos devuelven al cuerpo y reactivan las sensaciones. En la vida urbana, es habitual que habitemos la mente más que el cuerpo. Pasamos buena parte del día en piloto automático, desconectados de lo físico. La naturaleza, en cambio, nos invita a regresar a lo sensorial.

Muchas personas, especialmente en terapia, describen que estar al aire libre les ayuda a «bajar» al cuerpo, sobre todo cuando se sienten bloqueadas, disociadas o ansiosas.

12. Mejora la regulación emocional

El entorno influye profundamente en cómo gestionamos nuestras emociones. En contextos impredecibles o saturados de estímulos es más fácil que aparezca la reactividad: en lugar de responder, reaccionamos de forma automática. Nos dejamos arrastrar por el enfado, actuamos por impulso o sentimos que estamos siempre al límite.

La naturaleza, en cambio, ofrece un marco más amable que favorece, casi sin que lo notemos, un mayor equilibrio interno. Algunos psicólogos ambientales lo llaman «atmósferas restauradoras»: lugares que el cuerpo y la mente perciben como seguros. En ellos, el sistema nervioso baja la guardia, se desactiva la hipervigilancia y la calma tiene espacio para volver. Lo que en otros ámbitos nos alteraría, aquí se percibe con menor intensidad.

Además, los sentidos se activan de forma suave y armoniosa. Los colores, los sonidos, los olores… todo sigue un ritmo más pausado, más coherente con nuestras necesidades biológicas.

13. Se incrementa la motivación intrínseca

En muchos aspectos de la vida cotidiana, nos movemos por obligación, por expectativas externas o para alcanzar metas impuestas. En la naturaleza, ese patrón se transforma: emerge una motivación más genuina que nace de la curiosidad, del disfrute o del simple placer de estar.

A diferencia de la motivación extrínseca —que depende de recompensas externas como el reconocimiento, el rendimiento o la aprobación de los demás—, la motivación intrínseca surge cuando algo nos interesa por sí mismo. No buscamos un resultado: lo hacemos porque nos atrae, porque nos conecta o porque nos hace sentir bien.

Observar cómo una mariposa se posa en una flor, seguir el vuelo de un pájaro o caminar sin rumbo por un sendero son gestos sencillos, sin un objetivo aparente. Pero en esa aparente inutilidad reside su valor: no hacen falta logros, evaluaciones ni productividad. Hacemos porque sí. Y a veces, eso es lo que más necesitamos.

14. La conexión con el presente es mayor

En medio de la prisa, las distracciones y la hiperconexión, no siempre resulta fácil conectar con el aquí y ahora. El cuerpo puede estar en un sitio, pero la mente va y viene entre lo que ya pasó y lo que aún no ha ocurrido. La naturaleza, sin embargo, nos ofrece un ancla: una oportunidad para regresar al presente.

A veces basta con detenerse unos instantes. Observar cómo se mueve el agua, cómo cambia la luz, cómo un pájaro se posa y luego alza el vuelo. Gestos sencillos, casi imperceptibles, que sin embargo tienen un efecto inmediato: calman el ruido interior y nos invitan a habitar el instante tal y como es.

En contacto con la naturaleza, los sentidos se despiertan de forma espontánea: la vista se posa, el oído se afina, la piel percibe, el olfato se activa. Incluso el gusto parece captar algo nuevo en el aire. Y cuando los sentidos se abren, también lo hace la conciencia. No hace falta esforzarse ni aplicar técnicas: basta con observar y estar.

Imagen de Freepik.

15. Los efectos positivos se amplían a los entornos simulados

Aunque nada sustituye la experiencia directa, la ciencia ha demostrado que los efectos beneficiosos del contacto con la naturaleza también pueden activarse de forma indirecta. Ver imágenes de paisajes, escuchar sonidos grabados —como el agua, el viento o el canto de los pájaros— o sumergirse en recorridos virtuales por entornos naturales puede tener un impacto positivo en nuestro estado mental.

Algunas investigaciones han mostrado que incorporar estos estímulos durante la jornada laboral mejora la concentración, reduce el estrés y favorece un estado general de calma, incluso sin salir del entorno urbano. También se ha explorado su uso con fines terapéuticos: personas con ansiedad o síntomas depresivos han mostrado mejoras tras sesiones con realidad virtual inmersiva en paisajes naturales.

Aunque no reemplace el contacto real, este tipo de exposición ofrece una alternativa valiosa, especialmente para quienes viven en ciudades densas o tienen movilidad reducida.

Referencias bibliográficas

Alvarsson, J. J., Wiens, S., & Nilsson, M. E. (2010). Stress recovery during exposure to nature sound and environmental noise. International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(3), 1036–1046. https://doi.org/10.3390/ijerph7031036

Anderson, A. P., Mayer, M. D., Fellows, A. M., Cowan, D. R., Hegel, M. T., & Buckey, J. C. (2017). Relaxation with immersive natural scenes presented using virtual reality. Aerospace Medicine and Human Performance, 88(6), 520–526. https://doi.org/10.3357/AMHP.4747.2017

Bratman, G. N., Hamilton, J. P., Hahn, K. S., Daily, G. C., & Gross, J. J. (2015). Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(28), 8567–8572. https://doi.org/10.1073/pnas.1510459112

Browning, M. H. E. M., Mimnaugh, K. J., van Riper, C. J., Laurent, H. K., & LaValle, S. M. (2020). An actual natural setting improves mood better than its virtual counterpart: A meta-analysis. Frontiers in Psychology, 11, 2200. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02200

Coley, R. L., Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (1997). Where does community grow? The social context created by nature in urban public housing. Environment and Behavior, 29(4), 468–494. https://doi.org/10.1177/001391659702900402

Coombes, E., Jones, A. P., & Hillsdon, M. (2010). The relationship of physical activity and overweight to objectively measured green space accessibility and use. Social Science & Medicine, 70(6), 816–822. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.11.020

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169–182. https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2

Li, D., Sullivan, W. C., & Wu, C. (2016). Impact of views to school landscapes on recovery from stress and mental fatigue. Landscape and Urban Planning, 148, 149–158. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.10.005

Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420–421. https://doi.org/10.1126/science.6143402

Van den Bosch, M., Meyer-Lindenberg, A., & Martens, D. S. (2023). Could nature contribute to the management of ADHD in children? A systematic review. Environmental Research, 231, 115915. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115915

Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Harvard University Press.