“Lo veía venir”, “Sabía que saldría mal”, “Estaba claro que no podría”… Todos hemos pensado algo así alguna vez, como si realmente pudiéramos adelantarnos a lo que va a ocurrir. Pero detrás de esa sensación no hay magia ni un don especial para ver el futuro: lo que suele haber es un mecanismo psicológico conocido como profecía autocumplida. Lo que creemos sobre nosotros, sobre los demás o sobre cómo funciona el mundo influye en cómo miramos, actuamos e interpretamos lo que pasa. Y, casi sin darnos cuenta, acabamos actuando de manera que la realidad termina pareciéndose a lo que esperábamos.

Lo vemos a diario: si temo que me rechacen, me vuelvo frío y distante y el otro se aleja; si creo que mi pareja no me escucha, dejo de compartir y la relación se enfría; si pienso que mi jefe no confía en mí, trabajo con más inseguridad y me equivoco más. Lo mismo ocurre a mayor escala: prejuicios, estereotipos, etiquetas…

En todos los casos, el proceso es parecido: las expectativas guían nuestras acciones, y las acciones generan respuestas que refuerzan lo que pensábamos al inicio.

Qué es la profecía autocumplida

El sociólogo Robert K. Merton introdujo el término en 1948 para explicar cómo una creencia equivocada puede desencadenar comportamientos que terminan convirtiéndola en real. Su ejemplo más conocido es el de un banco que acaba hundiéndose porque se extiende el rumor de que va a quebrar: el miedo provoca la retirada masiva de dinero y eso, precisamente, lo hunde.

Años después, los psicólogos Robert Rosenthal y Lenore Jacobson demostraron que este mecanismo también actúa en el ámbito de las relaciones interpersonales. Sus estudios confirmaron que las expectativas pueden cambiar la percepción y el comportamiento, tanto de quien las tiene como de las personas sobre las que recaen. Basta una idea —positiva o negativa— para modificar la manera en que tratamos a alguien, y ese trato influye en cómo esa persona actúa.

Tipos de profecía autocumplida: Pigmalión, Golem y Galatea

Este fenómeno puede manifestarse de varias maneras, dependiendo de si las expectativas vienen de fuera (Pigmalión y Golem) o de dentro (Galatea).

1. Efecto Pigmalión: cómo la confianza ajena impulsa la propia

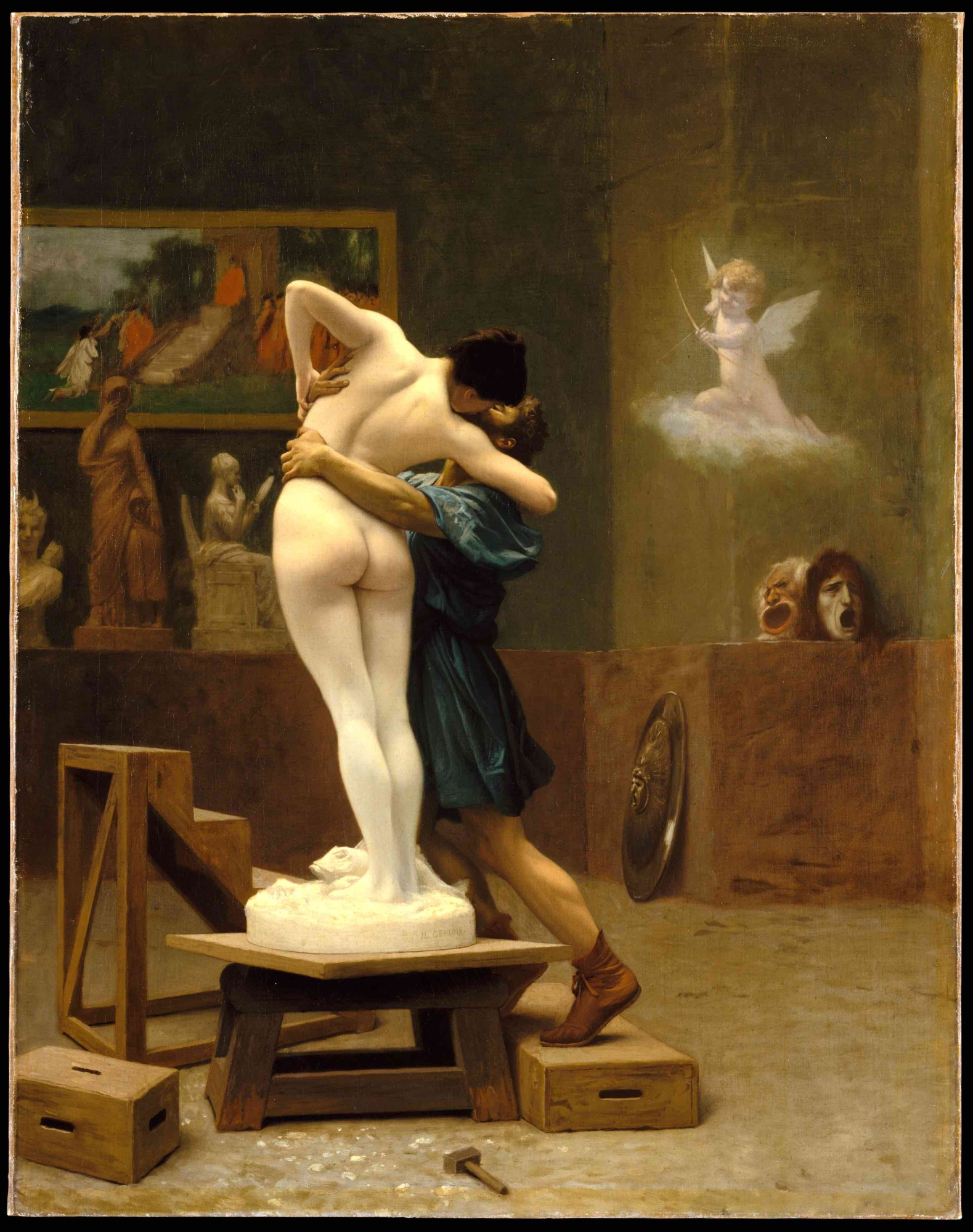

El nombre procede de un mito griego. Pigmalión era un escultor que talló una estatua tan bella y perfecta que acabó enamorándose de ella. Le hablaba, la cuidaba y la trataba como si estuviera viva. Ante la intensidad de ese amor, la diosa Afrodita se conmovió y dio vida a la escultura.

Esta metáfora resume la idea de que cuando tratamos a alguien como si fuera capaz, aumentan las posibilidades de que lo sea.

Rosenthal y Jacobson demostraron este principio con un experimento realizado en una escuela. Dijeron a varios profesores que ciertos alumnos tenían un “gran potencial intelectual” (en realidad habían sido elegidos al azar). Meses después, esos niños destacaron sobre el resto. Lo que ocurrió fue que los docentes, convencidos de sus capacidades, les ofrecieron más estímulo, más tiempo y más atención. Y los alumnos respondieron dando lo mejor de sí.

Esto ocurre en cualquier ámbito: un jefe que confía en su equipo aumenta su motivación; una pareja que ve fortalezas donde el otro solo ve dudas favorece su crecimiento; un terapeuta que cree en los recursos de sus pacientes refuerza su proceso de cambio.

«Pygmalion and Galatea», Jean-Léon Gérôme.

2. Efecto Golem: cuando las expectativas negativas de otros nos limitan

Es el reverso del efecto Pigmalión. Su nombre procede del Golem de la tradición judía: una figura de barro creada para servir y obedecer a su amo, pero que a veces se vuelve incontrolable por no tener criterio propio. Es una imagen que ilustra bien cómo funcionan las expectativas negativas: actúan como un molde rígido que acaba deformando la identidad del otro. Cuando miramos a alguien desde la desconfianza, el desprecio o la crítica, es más fácil que esa persona termine viéndose como la ven los demás y comportándose como se espera de ella.

Un profesor convencido de que un alumno “no da para más” le explicará y exigirá menos y lo ignorará más. Esto llevará al estudiante a desmotivarse y a bajar su rendimiento, lo que el profesor interpretará como una confirmación de su expectativa inicial. Lo mismo ocurre en el trabajo o en pareja: cuando alguien siente que el otro ya ha decidido quién es, actúa atrapado por ese papel.

3. Efecto Galatea: el poder de nuestra propia mirada

Galatea es el nombre de la estatua que Pigmalión esculpió y que cobró vida gracias a su fe y su amor. Lo que refleja este efecto es el poder de las expectativas internas. Somos nosotros quienes damos forma a lo que creemos ser capaces de hacer.

Cuando confiamos en nuestras posibilidades, nos implicamos más, afrontamos mejor los obstáculos y buscamos soluciones. En cambio, si pensamos que no valemos o que vamos a fracasar, es fácil que actuemos con miedo o ni siquiera lo intentemos.

En terapia uno de los mayores avances llega cuando la persona deja de pensar “ojalá cambie” y empieza a sentir “puedo cambiar”. La mirada del otro ayuda, pero la interna es la que sostiene el proceso.

Cómo funcionan las expectativas

Se cuenta que un grupo de ranas organizó una competición para subir a lo alto de una torre. Era una prueba muy difícil y, desde el primer salto, las que miraban desde abajo empezaron a comentar:

—No lo conseguirán.

—Está demasiado alto.

—Qué locura intentarlo.

Una a una, las competidoras fueron abandonando, agotadas o desanimadas. Todas menos una, que siguió saltando hasta llegar arriba del todo. Cuando bajó, las demás la rodearon sorprendidas y le preguntaron cómo lo había conseguido.

Entonces descubrieron que era sorda.

Este cuento resume bien cómo funcionan las expectativas. A veces abandonamos enseguida, no porque no podamos, sino porque damos demasiado peso a lo que otros esperan de nosotros o a nuestras propias dudas. Y otras, en cambio, conseguimos más de lo previsto, simplemente porque no escuchamos esas voces que nos frenan.

Nuestro cerebro busca más coherencia que verdad. Tendemos a fijarnos en lo que encaja con lo que ya creemos y a ignorar lo que lo contradice. Es el sesgo de confirmación: seleccionamos, casi sin darnos cuenta, la información que coincide con nuestra manera de ver el mundo. Por eso, cuando esperamos que algo salga mal, vemos con más claridad los indicios de fracaso y restamos valor a los signos de mejora.

A esto se suma el componente emocional. Cada expectativa activa una emoción —confianza, miedo, entusiasmo o alerta— que influye en cómo interpretamos la situación y en cómo actuamos. Si anticipamos rechazo, nos ponemos a la defensiva; si esperamos comprensión, nos mostramos más abiertos. Y estas reacciones provocan respuestas distintas en los demás, reforzando el resultado que temíamos o deseábamos.

En definitiva, las expectativas no solo predicen: ayudan a construir lo que ocurre. Por eso conviene prestar atención a los mensajes que emitimos y a los que permitimos que nos influyan.

Imagen de cookie_studio en Freepik.

Las primeras profecías se forman en la infancia

Desde los primeros vínculos aprendemos qué esperar del mundo y de los demás. Las miradas, los gestos y las respuestas de quienes nos cuidan nos enseñan si es seguro mostrar lo que sentimos, si seremos atendidos cuando necesitamos ayuda o si es mejor callar para no molestar. Con el tiempo, esas experiencias se convierten en creencias estables sobre nosotros mismos y sobre las relaciones.

Si en la infancia sentimos que solo recibíamos cariño cuando éramos “buenos” o no dábamos problemas, es probable que en la vida adulta busquemos aprobación o evitemos el conflicto para no decepcionar. Si crecimos con críticas, rechazo o indiferencia, tal vez aprendimos a protegernos antes de que alguien pudiera hacernos daño. En ambos casos intentamos evitar el malestar repitiendo un patrón que, sin querer, lo mantiene.

Ahí es donde el apego y la profecía autocumplida se encuentran. Las expectativas que se formaron en los primeros años —“me van a dejar”, “no soy suficiente”— pueden reactivarse cuando algo nos recuerda ese miedo inicial. Entonces respondemos desde ese guion antiguo: quien teme ser abandonado se aferra o vigila; quien teme ser invadido se aleja; quien se siente poco valioso deja pasar oportunidades o se conforma con menos de lo que desea.

Consecuencias de dejarse llevar por las profecías autocumplidas

Cuando nos dejamos arrastrar por este fenómeno, las consecuencias aparecen en muchos planos: no solo afecta a lo que conseguimos, sino también a cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos:

- Deterioro de la autoestima. Cuando alguien escucha con frecuencia que no sirve, que siempre se equivoca o que “no es como los demás”, puede acabar creyéndoselo. Esa idea se convierte en un filtro desde el que interpreta todo: los errores parecen pruebas de incapacidad y los logros, una cuestión de suerte, una casualidad. Con el tiempo disminuye la confianza en uno mismo, aparecen las dudas y aumenta la sensación de no estar nunca a la altura.

- Miedo al error. Cuando damos por hecho que fallaremos —“seguro que lo haré mal”, “voy a hacer el ridículo”— actuamos como si ese resultado ya estuviera decidido. Esa expectativa lleva a evitar hablar, pedir ayuda o intentar algo nuevo. Al no intentarlo, no aparece ninguna experiencia que contradiga la creencia inicial. Así, el miedo al error no solo paraliza: también crea el escenario perfecto para que la predicción se cumpla.

- Relaciones tensas o desequilibradas. Si tratamos a alguien como incapaz o poco fiable, es probable que acabe comportándose así. Y si esperamos juicios, reproches o abandono, reaccionaremos a la defensiva, generando justo la distancia que temíamos. También ocurre al revés: cuando alguien se siente obligado a cumplir las expectativas ajenas —ser el fuerte, el complaciente, el que siempre puede con todo—, puede acabar agotado y atrapado en un rol rígido. En ambos casos, las relaciones pierden espontaneidad y bienestar.

- Desgaste emocional y físico. Vivir anticipando el fallo, el rechazo o el fracaso mantiene el cuerpo alerta. Esto se traduce en más tensión muscular, cansancio, insomnio o dificultad para concentrarse. Con el tiempo, esta activación constante erosiona el equilibrio emocional: aparecen irritabilidad, agotamiento o la sensación de estar “en modo supervivencia”, sin espacio para el disfrute o la calma.

- Refuerzo de estereotipos. Las profecías autocumplidas también operan en lo social, cuando un grupo es visto a través de prejuicios o etiquetas. Si se da por hecho que ciertos colectivos son menos capaces, responsables o válidos, esa creencia acaba condicionando las oportunidades reales de las personas. El resultado es un círculo vicioso: las expectativas negativas limitan el acceso a recursos y apoyo, y esas limitaciones se interpretan después como confirmación del estereotipo.

Cómo romper el círculo

A continuación, te dejo algunas pautas que pueden ayudar a reducir el efecto de las profecías autocumplidas:

- Toma conciencia del guion que se repite. Observa qué pensamientos o actitudes aparecen una y otra vez: “no valgo para esto”, “nadie me entiende”, “no puedo evitarlo”. Detectar ese patrón te ayudará a diferenciar entre lo que eres y lo que haces o lo que piensas. No es que “seas así”, sino que has aprendido a reaccionar de esa forma. Y lo aprendido puede cambiarse.

- Cambia tu respuesta habitual. No siempre podemos controlar lo que pensamos, pero sí elegir cómo respondemos. Por ejemplo, si tiendes a aislarte cuando temes el rechazo, prueba a sostener un poco más el contacto. Si sueles pensar que tu esfuerzo no servirá, inténtalo igualmente, aunque solo sea un paso pequeño para comprobar qué pasa. Romper el círculo consiste en hacer algo distinto justo cuando todo en ti empuja a repetir lo de siempre.

- Cuestiona la interpretación que das a los hechos. Antes de dar por cierto algo, pregúntate si tienes pruebas o si solo es una suposición. Puedes contrastarlo, preguntar o, al menos, reconocer que quizá lo ves así porque temes que sea cierto. Este pequeño paso frena la inercia de la profecía y te permite actuar desde lo que realmente está ocurriendo, no desde lo que imaginas.

- Busca explicaciones alternativas. Cuando te descubras dando por cierta una interpretación, imagina al menos dos o tres opciones más, aunque te parezcan poco probables. Si alguien no te saluda y piensas que es porque le caes mal, añade otras hipótesis. Por ejemplo, quizá no te haya visto o iba ensimismado en sus cosas. Así ayudas a tu mente a no quedarse con una sola versión de la historia. Este simple gesto debilita la profecía y amplía la perspectiva.

- Revisa tus expectativas hacia los demás. Observa qué idea tienes del otro. Si das por hecho que no va a cambiar o que volverá a fallar, tu trato reflejará esa desconfianza y terminará generando justo lo que temes. Prueba a mirar con curiosidad, dejando espacio para que el otro te sorprenda. Así el vínculo se apoya en lo que pasa, no en lo que anticipas.

- Reformula tu lenguaje interno. El modo en que te hablas puede mantener viva la profecía sin que lo notes. No es lo mismo decir “soy un desastre” que “esta vez me he equivocado”. La primera frase nos encierra en una etiqueta; la segunda reconoce un error concreto y deja espacio para hacerlo distinto la próxima vez. Cambiar “soy” por “estoy”, “siempre” por “a veces”, o añadir un “todavía” parece algo mínimo, pero cambia la forma en que te ves y actúas.

- Busca miradas nutritivas. Las personas que nos rodean influyen en cómo nos vemos. Elige vínculos donde haya respeto, confianza y apoyo, no críticas ni juicios constantes. Estar cerca de quien ve tus capacidades, incluso cuando tú dudas de ellas, reforzará esa parte de ti que quiere avanzar.

- Pide ayuda. Si notas que tus profecías se repiten una y otra vez y están relacionadas con heridas antiguas —rechazo, abandono o sensación de no ser suficiente—, busca acompañamiento profesional. La terapia puede ayudarte a revisar esas experiencias, comprender su origen y construir una manera más amable y realista de mirarte. (Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo. Estaré encantada de acompañarte en tu proceso)

Referencias bibliográficas

Bowlby, J. (1989). Una base segura: Aplicaciones clínicas de la teoría del apego. Barcelona: Paidós.

Merton, R. K. (1948). The self-fulfilling prophecy. The Antioch Review, 8(2), 193–210.

Rodríguez Pérez, H., & Ortega Ochoa, L. (2024). Exploración de la profecía autocumplida en la pareja: papel de la autoestima en estilos de afrontamientos agresivos y sumisos. MLS Psychology Research, 7(2), 33–46.

Rosenthal, R. y Jacobson, L. (1971). Pigmalión en la escuela: Expectativas del maestro y desarrollo intelectual de los alumnos. Madrid: Marova.

Szumski, G., & Karwowski, M. (2019). Exploring the Pygmalion effect: The role of teacher expectations, feedback, and self-fulfilling prophecy in education. Educational Psychology Review, 31(4), 1–30.