Recibir un halago, disfrutar de un logro, conectar con alguien de forma genuina o dejarse cuidar. A primera vista, podríamos pensar que estas experiencias son deseables para cualquiera. Sin embargo, no siempre es así. A algunas personas estas situaciones, lejos de resultarles placenteras, les generan incomodidad, alerta o rechazo. Por paradójico que parezca, experimentan lo positivo como una amenaza emocional. Dudan de las intenciones detrás de un regalo o de un cumplido, desconfían de los gestos de cariño y, en algunos casos, evitan cualquier circunstancia que implique cercanía o intimidad. Este fenómeno se conoce como baja tolerancia al afecto positivo.

Las personas a las que les ocurre esto tienen una notable dificultad para disfrutar de momentos que a los demás nos generan bienestar. Además, les cuesta mucho aceptar y sostener emociones agradables como la alegría, el amor, el orgullo o la gratitud, sin que estas activen dentro de ellas respuestas de malestar, desconfianza o la necesidad de retirarse.

Antes de continuar te propongo que leas con calma las siguientes afirmaciones:

«Los elogios me hacen sentir incómodo/a»

«No me fío de la gente que me dice cosas positivas sobre mí»

«Me creo más fácilmente una crítica que un cumplido»

«Me siento más cómodo/a ayudando a los demás que recibiendo ayuda»

«Cuando me hacen un cumplido enseguida cambio de tema, hago una broma o lo descarto directamente».

«Si alguien me muestra aprecio, enseguida sospecho que intenta manipularme o sacar algo de mí».

«Cuando me ocurre algo bueno, me cuesta disfrutarlo; siento que no lo merezco o temo que pase algo malo justo después».

Si te has sentido identificado/a con alguna de estas expresiones, es probable que hayas experimentado esa barrera invisible que impide habitar lo positivo con naturalidad.

¿Qué es la tolerancia al afecto positivo?

Tener tolerancia al afecto positivo implica mucho más que «saber disfrutar»: supone ser capaz de permanecer en el placer, el disfrute o la seguridad sin que surjan emociones negativas que interfieran en esas experiencias. Dicho de otro modo: es poder sentirse bien sin necesidad de desconfiar de ese bienestar, minimizarlo o sabotearlo.

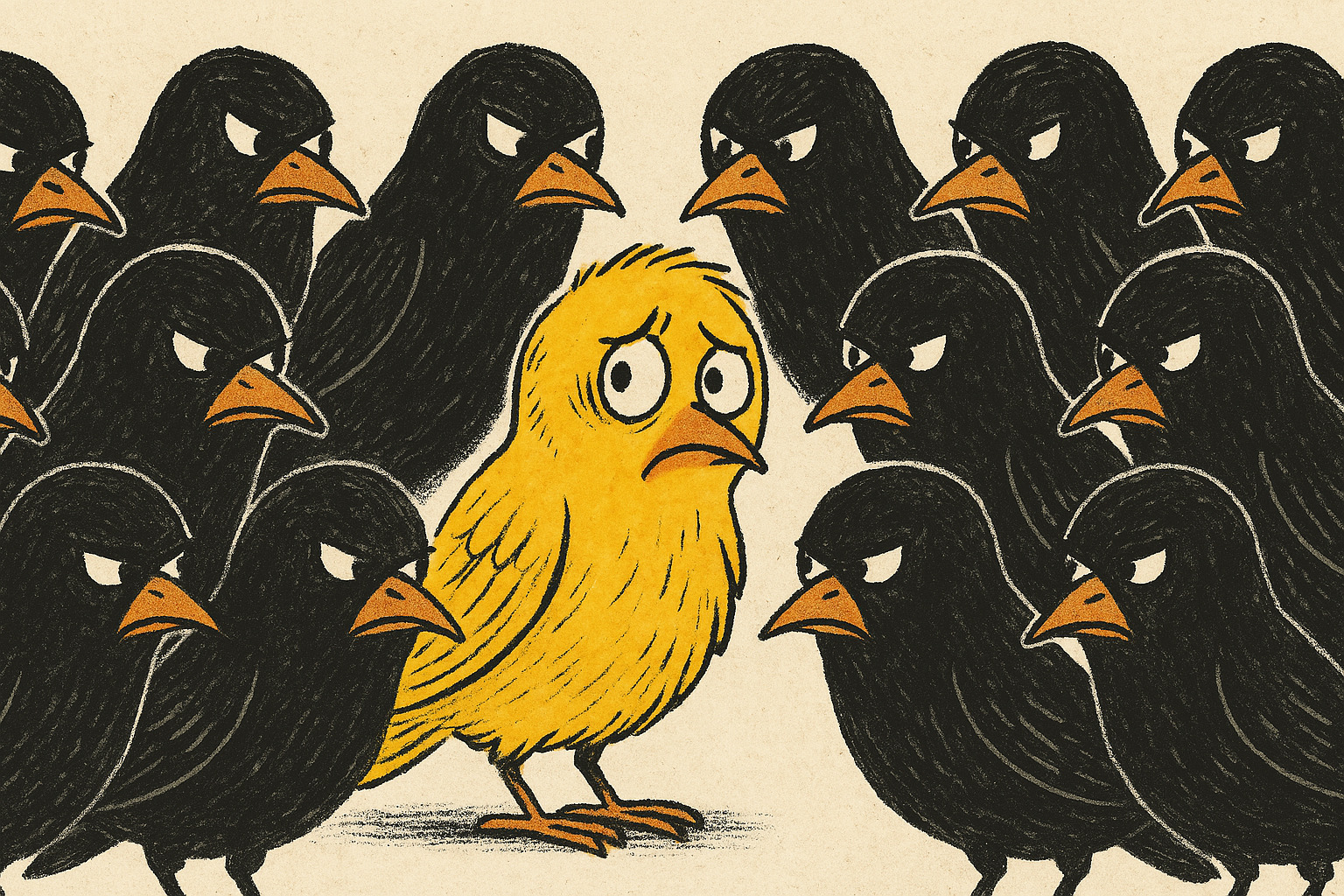

Cuando esta capacidad está reducida o bloqueada –es decir, cuando existe baja tolerancia al afecto positivo– ocurre justamente lo contrario. En lugar de generar calma o alegría, lo agradable despierta inquietud o temor. Es importante subrayar que este fenómeno no implica que la persona sea «negativa» o «pesimista», sino que su sistema emocional, como forma de autoprotección, ha aprendido a desconfiar del bienestar.

Desarrollar una buena tolerancia al afecto positivo es fundamental, no solo para mantener una autoestima sana o establecer vínculos afectivos estables, sino también como parte esencial del autocuidado emocional.

¿Por qué cuesta tolerar lo positivo?

Hay varias razones que nos llevan a temer las emociones positivas, entre ellas:

1. Heridas del pasado y asociaciones dolorosas

Nuestra memoria emocional funciona por asociación implícita. Si el afecto positivo (ser reconocido, recibir amor, sentirse visto…) ha estado vinculado en el pasado a momentos dolorosos o inseguros, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente aprenderán a anticipar el daño cuando estos estímulos se presenten de nuevo. Precisamente esta es una de las bases del condicionamiento traumático.

Por ejemplo, si durante mi infancia era habitual que a momentos de felicidad les siguieran castigos duros o situaciones dolorosas, es muy posible que haya aprendido a asociar la alegría con el peligro, desarrollando con el tiempo un patrón de hipervigilancia ante este tipo de emociones. A nivel relacional, pueden darse situaciones similares en casos en los que las figuras de apego fueron impredecibles, es decir, amorosos en algunos momentos y violentos o ausentes en otros. El resultado es una mezcla emocional ambivalente en la que lo cálido se tiñe de amenaza.

Esto también explica por qué muchas personas sienten que «lo bueno no dura» o que cuando las cosas van bien, algo malo está a punto de suceder. La memoria emocional suele ser más automática y determinante que el razonamiento lógico.

2. Autocrítica y baja autoestima

Las personas con un alto nivel de autocrítica suelen presentar un sistema de amenaza sobreactivado y un sistema de calma escasamente desarrollado. Esta configuración interna no solo condiciona su forma de afrontar los errores o las dificultades, sino también su capacidad para recibir reconocimiento y disfrutar de lo positivo.

Aceptar un cumplido, sentirse orgulloso de un logro, permitirse ser amado… Todo ello implica, en cierta medida reconocerse como alguien valioso. Pero cuando la autocrítica domina el diálogo interno, emerge una voz que desacredita la experiencia: «No es para tanto», «No lo mereces», «Pronto se darán cuenta de que no eres tan capaz». Ese miedo a no estar a la altura puede llevar a rechazar o sabotear algo aunque se desee profundamente.

En algunos casos, esta mirada crítica se manifiesta a través del sarcasmo, la ironía o un rígido perfeccionismo que nunca permite sentirse lo bastante válido. En otros, adopta formas más sutiles, como una falsa modestia o una humildad impostada que, en realidad, encubren inseguridad y temor al juicio. Pero, sea cual sea su forma, la autocrítica actúa como un freno emocional ante el afecto positivo, generando vergüenza, incomodidad o malestar justo en aquellos momentos donde debería haber satisfacción, conexión o alegría.

3. Identidad construida en torno al sufrimiento

Hay personas que han construido su identidad en torno al sacrificio, la lucha o el dolor. Son quienes siempre están para los demás, quienes se muestran fuertes, autosuficientes, quienes «no necesitan» a nadie. Esa forma de estar en el mundo ha sido su modo de ser vistas, de sentirse valiosas.

Sin embargo, ese posicionamiento también tiene un coste emocional muy alto. Cuando el relato personal se ha sostenido sobre el esfuerzo constante y el cuidado a los otros, el afecto positivo puede vivirse como una amenaza y también como una traición a la narrativa vital, a la historia que uno se ha contado. Aparecen entonces pensamientos como: «Si yo soy quien cuida, ¿cómo voy a dejar que me cuiden?» o «Si siempre he sido fuerte, ¿cómo voy a reconocer que algo me conmueve?».

Este fenómeno es especialmente frecuente en casos de trauma complejo, en personas que fueron parentalizadas en la infancia o en quienes han vivido un abandono emocional prolongado. También es común en quienes han ejercido durante años el rol de cuidador/a. En estas situaciones, la idea de bienestar no encaja con la imagen internalizada de uno mismo, y abrirse a lo positivo genera disonancia, como si la persona ya no supiera quién es sin el sufrimiento como brújula.

4. Temor a la vulnerabilidad

Exponerse, dejar caer las defensas y mostrarse al otro sin máscaras es sumamente difícil para quienes han aprendido que el mundo no es seguro o que la intimidad acaba en dolor y viven ese gesto de apertura como un riesgo en vez de verlo como una oportunidad.

En estos casos, abrirse emocionalmente activa también el temor a ser herido, traicionado, invadido o abandonado. Por eso hay quienes prefieren mantener cierta distancia emocional: no porque no sientan, sino porque temen lo que podría pasar si los demás descubren esa parte sensible.

(En este blog puedes leer el artículo «Aceptar y abrazar nuestra vulnerabilidad nos hace más fuertes«)

Imagen de Kampus en Freepik

5. Modelos culturales o religiosos restrictivos

En ciertos contextos culturales y religiosos, el placer ha sido tradicionalmente asociado al pecado, la frivolidad o la debilidad moral. Expresiones como «La vida es un valle de lágrimas», «Primero el deber, luego el placer», «Para ganarse el cielo hay que sufrir», siguen ejerciendo un importante impacto psicológico, incluso cuando esas ideas ya no forman parte del pensamiento consciente.

Más allá de las doctrinas explícitas, persisten también mandatos morales implícitos que dictan que lo bueno solo es legítimo si viene precedido de esfuerzo, sacrificio o sufrimiento. Bajo esta lógica, el disfrute no se vive como un derecho, sino como algo que hay que ganarse. El placer, entonces, solo parece estar justificado si se ha «pagado un precio» antes. Cualquier forma de bienestar espontáneo o percibido como «inmerecido» suele despertar culpa, desconfianza o la sensación de estar quebrantando una norma no escrita.

Esta forma de moral no siempre se transmite con palabras. A menudo se incorpora a través del ejemplo familiar o ambiental: madres que nunca se permitieron descansar, padres que se mostraban duros y contenidos, entornos donde la alegría se consideraba una seña de superficialidad o donde la creatividad era vista como algo poco serio. Así, el mensaje se interioriza sin necesidad de ser dicho: hay que ganarse el derecho a estar bien.

Cómo se manifiesta en el día a día

La baja tolerancia al afecto positivo no se expresa únicamente en contextos traumáticos o experiencias extremas. De hecho, muchas de sus manifestaciones aparecen en situaciones cotidianas. Estas son algunas de las más comunes:

- Elogios neutralizados. Frases como «No es para tanto», «Tuvo más mérito otra persona» o «Solo ha sido cuestión de suerte» funcionan como intentos automáticos de desviar la atención y reducir la carga emocional que implica el reconocimiento.

- Distanciamiento emocional. Aparece la necesidad inmediata de tomar distancia, cambiar de tema, minimizar lo dicho o evitar el contacto cuando alguien se acerca con muestras de estima o admiración.

- Boicot emocional. Justo después de un momento de alegría o ternura, surge un pensamiento negativo, una preocupación injustificada o la anticipación de algo catastrófico.

- Dificultad para disfrutar sin ser productivo. El descanso se vive con malestar, el juego se interpreta como pérdida de tiempo y el placer como un lujo que uno no se puede permitir o como algo reprochable.

- Las críticas se asumen con rapidez como verdades absolutas, mientras que los elogios suelen ponerse en duda, relativizarse o descartarse con facilidad.

- Sospecha ante las muestras de aprecio. Cuando alguien expresa afecto, admiración o reconocimiento, se activa una especie de alarma interna que lleva a interpretar ese gesto como manipulación, interés oculto o falta de criterio por parte del otro.

- Tendencia a cuidar sin aceptar ser cuidado. Se está más cómodo dando que recibiendo, ayudando que dejándose ayudar. La reciprocidad emocional genera incomodidad, vergüenza o incluso culpa.

- Bromas o sarcasmos ante un elogio. Responder con humor, ironía o desviar la conversación cuando alguien expresa algo positivo es una forma de defensa emocional.

- Dificultad para confiar en los buenos momentos. Persiste la sensación de que lo bueno no puede durar, de que «algo va a estropearse» o de que se está viviendo una calma falsa antes de la tormenta.

Así afecta la baja tolerancia al afecto positivo a las relaciones

Al vincularnos con otros –pareja, amigos, familia, compañeros de trabajo– es cuando más se activan nuestras defensas frente al reconocimiento o la cercanía emocional.

Hay personas que anhelan tener un vínculo amoroso estable y afectuoso, pero cuando finalmente aparece alguien disponible emocionalmente y comprometido, surge la incomodidad o el rechazo. Es posible que, en teoría, todo parezca ideal: el otro es atento, confiable, generoso… Sin embargo, a medida que la intimidad crece, se activa una ‘alarma interna’ avisando de un posible peligro. A menudo, sin saber muy bien por qué, la persona empieza a alejarse, a desconfiar o a sabotear el vínculo.

Esta reacción no suele tener que ver con la pareja en sí, sino con la historia emocional de quien la experimenta. Si en el pasado el vínculo emocional estuvo ligado al daño, al abandono o a la inseguridad, es comprensible que ahora un cariño genuino despierte sospechas. Para quienes están acostumbrados a relaciones caóticas o dolorosas, un vínculo sano puede parecer «demasiado bueno para ser verdad» o percibirse como aburrido o poco estimulante. Y así entran en un ciclo de autosabotaje: eligen parejas evasivas, se alejan de personas emocionalmente disponibles y van acumulando cada vez más insatisfacción.

(En este blog puedes leer el artículo: «Autosabotaje en el amor: Así boicoteas tu relación de pareja«)

La baja tolerancia al afecto positivo también deja huella en otros tipos de relaciones, como las amistades o las que se dan en el entorno laboral. En el primer caso, suele provocar una creciente distancia emocional, incluso con amigos muy cercanos. La dificultad para aceptar ayuda, recibir muestras de afecto o mostrarse vulnerable genera tensiones invisibles que, con el tiempo, hacen que el vínculo se resienta y se enfríe.

En el ámbito profesional, esta dificultad suele manifestarse como incomodidad ante el reconocimiento. La persona minimiza sus logros, rechaza elogios o desconfía de las palabras amables. Esto puede deteriorar la confianza mutua y proyectar una imagen de frialdad o autosuficiencia.

¿Cómo puede ayudar la terapia?

Aprender a reconciliarse con los afectos positivos y a acoger lo que nos hace bien no significa obligarse a estar alegre en todo momento ni sentirse cómodo de inmediato ante lo que resulta agradable. Más bien, implica ir construyendo un espacio interno en el que las emociones placenteras puedan ser vividas con naturalidad, sin activar mecanismos de defensa.

La terapia acompaña este proceso revisando cómo se vivió el vínculo de apego en las etapas tempranas de la vida, trabajando la autocrítica desde una mirada más compasiva, ampliando poco a poco la capacidad de recibir y facilitando el contacto gradual con momentos agradables, permitiendo habitarlos sin necesidad de justificarse, rechazarlo o salir huyendo.

(Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo y te acompañaré en tu proceso)

Referencias bibliográficas

Gilbert, P., McEwan, K., Gibbons, L., Chotai, S., Duarte, J., & Matos, M. (2012). Fears of compassion and happiness in relation to alexithymia, mindfulness, and self-criticism. Psychology and psychotherapy, 85(4), 374–390.

Gonzalez, A., Mosquera, D., Knipe, J., Leeds, A. & Santed, M. A. (2017). Escala de autocuidado.

Ogden, P., & Minton, K. (2009). El trauma y el cuerpo: Un modelo sensoriomotriz de psicoterapia. Bilbao: Desclée De Brouwer.